«Фонтан» №121 (324) – ноябрь 2024

| Редакторская колонка | |

|

Валерий Хаит |

|

| Свободный микрофон | |

|

Александр Перлюк |

|

| Знай наших! | |

|

Марианна Гончарова |

|

| Сестра таланта | |

|

Михаил Векслер |

|

| Искусство и жизнь | |

|

Анатолий Крым |

|

| От великих до смешного | |

|

Борис Бронштейн |

|

| Однажды в ноябре | |

|

Михаил Бару |

|

| Лирики шутят | |

|

Людмила Уланова |

|

| Чертовщина | |

|

Вячеслав Верховский |

|

| Коротко о разном | |

|

Евгений Микунов |

|

| Фамильная история | |

|

Александр Володарский |

|

| Превратим будни в праздники | |

|

Семен Альтов |

|

| Место подвигу | |

|

Рита Александрович |

|

| В мире рифм | |

|

Сергей Плотов |

|

| Римейк-страница | |

|

Валерий Антонов |

|

| Фонтанчик | |

|

Артур Гиваргизов |

|

| Какой портрет, какой пейзаж!.. | |

|

Сергей Семендяев |

|

| Интервью | |

|

Ирина Тютюнник |

ЧЕТЫРЕ ГОДА БЕЗ ЖВАНЕЦКОГО…

И навсегда – с ним.

– Весело ли в раю?

– Теперь весело!..

Фрагмент моего эссе «О ЖВАНЕЦКОМ» из книги «От Пушкина до Жванецкого»

«… Как-то, приехав на недельку в Москву, мне посчастливилось побывать в доме у писателя Леонида Зорина, с которым я много лет назад познакомился в Одессе. Он, помню, к нам приезжал на премьеру своей «Театральной фантазии», блестяще поставленной молодым одесским режиссером Олегом Сташкевичем.

В тот момент в гостях у Леонида Генриховича был достаточно известный московский критик Н. (почему я не хочу называть его фамилию, вы поймете чуть позже). Хозяин со словами «Вам это тоже будет интересно» пригласил и меня посидеть с ними в кабинете. Я слушал их беседу, в которой речь шла, как я понял, о новых журнальных публикациях. Дождавшись паузы и испросив разрешения хозяина, я спросил у критика:

– Простите, что я не по теме, но вот у меня такой вопрос. Некоторое время назад вышел четырехтомник Жванецкого…

– Да-да, – живо откликнулся гость, – я видел!

– Так не могли бы вы мне ответить, почему на это событие (а я уверен, что это действительно событие) никто из литературных критиков так и не откликнулся?

Критик, коротко взглянул на Зорина и, как бы изначально беря его в союзники, ответил:

– А пусть он сначала роман напишет!..

Через некоторое время, уже дома в Одессе, перечитывая в девятом томе Бунина эссе «О Чехове», я наткнулся на сетование Антона Павловича в связи с нападками на него репортеров: «Требовали, чтобы я писал роман, иначе и писателем нельзя называться!..»

Если это совпадение кажется вам недостаточным для объяснения, почему я решил не называть имя критика, то вот вам еще деталь. Через какое-то время после эпизода в кабинете у Зорина в одном из толстых журналов я обнаружил роман, написанный этим самым критиком Н. Видит Бог, я пытался прочесть хотя бы несколько страниц, но понял, что для меня это слишком большое испытание…»

Как-то на одном из дней рождения ММ я рассказал эту историю… И закончил тостом:

– Дорогой Миша, поздравляю тебя! А пожелание такое: Годы пусть идут, а ты не торопись…

И не забывай: то, что ты не умеешь, умеют многие, то, что ты умеешь, не умеет никто!...»

Великолепная семерка

- И образование у нас бесплатное, и медицина… и Конституция, которая это гарантирует, не стоит ломаного гроша.

- Сколько олигархов, столько у людей и мнений.

- Живешь и не знаешь – жизнь ли это?

- Медведь в спячку впадает на всю зиму, народ может спать до двадцати и более лет.

- Это сколько же раз надо быть непойманным, чтобы стать олигархом?!

- Оппозиция в стране должна быть, желательно – за решеткой.

- А вот интересно, какая политическая сила победит на очередных выборах свой народ?

Грыгоровыч и Филюнин

Обожаем мы друга нашего, Грыгоровыча. Как ни приедем, так он нам историю интересную подкинет. И хоть киносценарий с нее пиши, и все тут.

Вот, например.

Грыгоровыч наш свою хату оставил старшему сыну и его семье, а сам купил себе домик поменьше в нашем городке, почти рядом со своей заставой, где всю жизнь проработал старшиной. И только переехал, только устроился, начались неприятности, откуда не ждали.

Короче, смотрите.

*

Бабки на лавке рядом с амбулаторией друг друга локтями толкают, мол, глядите, глядите, опять Филюнин, сосед Грыгоровыча, в контору к участковому побежал.

В конторе:

– И главное – что?

– Что? – спросил участковый.

– Водка у ево резиной пахнет. Потому что – что?

– Что? – опять спросил участковый.

– Потому что ворует. Выносит в грелках.

– Где ворует?

– А хто ево знает хде. Может, и на заставе… – покачал головой Филюнин. – Но точно ворует. Он же ж мне наливал, когда первый раз в свою новую хату входил. Налил мне, себе, а потом кошку в хату впустил. А она резиной воняет.

– Кошка?

– Водка!

– Слушай, Филюнин, а Филюнин? Прекратил бы ты стучать. Какой же характер у тебя вредный и неугомонный. Вон и сына научил. Уже весь детский сад жалуется, что он всех щиплет. Уже не только детей, а недавно нянечку, мою тещу, ущипнул.

– А пусть он мне мой метр отдаст. Вдоль, – плаксивым голосом заскулил Филюнин. – Отрезал себе мою землю вдоль и засадил своими смородинами и крыжовниками.

– Да ничего он у тебя не отрезал, мы ж проверяли. Иди отсюда, Филюнин, дел полно, а ты голову мне морочишь.

*

– Слухай, Диомидович, я так больше не могу! – жаловался участковому Грыгоровыч. – Филюнин сдурел совсем! То он забор двигал – три раза! Шурудел всю ночь, пыхтел, копал. А когда я с жинкой и детьми на свадьбу до кума в Молдавию уехал, так он, неуемный, свой забор вообще почти до моей хаты переставил. А когда я посадил между нашими дворами смородину, так он мне ее всю порубал. От же ж хворый на голову! Та ж не бытыся мэни з ным! Воно ж худеньке, малэнь#кэ, ще й пье. А подохнэ?

– Не знаю, Грыгоровыч, до тебя в той хате учителя жили, так повтикалы – Филюнин их довел, требовал в десять часов свет в хате выключать, потому что ему в очи светит и он спать не может. Ходил туда, в окна подглядывал и стукал. И ничего не помогало – ни уговоры, ни угрозы, ни шторы плотные, ничего. Затемнение повесили, знаешь, как в войну, не дай боже, так летом же ж хочется воздуху. Кислороду…

– Ладно, – Грыгоровыч встал, снял с вешалки кепку, – не можешь повлиять, Диомидович, я тада сам.

– Э! Э! – участковый потянулся всем телом из-за стола вслед за Грыгоровычем. – Ты там без криминала, а то вон у тебя под яблоней – бутыль водки закопана. Ворованная.

Грыгоровыч резко повернулся в дверях, бессильно развел руками и помотал головой:

– Диомидович! И ты? Не водка, а вино домашне. На свадьбу младшему… И не бутыль, а бочка! И не пид яблоней, а пид грушею. От же ж!

– А что ж ты ему наливал? Самогон?

– Якый??? То ж виски! Виски! Знаешь такэ?.. Так. Всэ. Воювать так воювать.

Грыгоровыч сплюнул и вышел.

*

Ну что тут можно сказать? А вот…

Прошло полгода.

Грыгоровыч наш мужик мудрый, терпеливый. Дождался-таки, когда Филюнины уехали на несколько дней. А у Грыгоровыча брат есть, тоже Грыгоровыч, из Шешор, могучий дядько, еще больше, чем наш Грыгоровыч, такой медведь карпатский с бородой окладистой… Наш, значит, Грыгоровыч – старшина на погранзаставе, а брат его, ну который тоже Грыгоровыч, но с бородой, он каменщик, строитель, а главное – пасечник. И лекарь народный. Ну и всяко другое умел делать загадочное. Но не всегда хотел.

Да. И что они придумали: когда Филюнин с семьей в гости уехал к теще, залезли к Филюнину на крышу и в дымоходе… А-а-а-а! И в дымоходе аккуратно вытащили один кирпич, а вместо него установили пустую бутылку горлышком вовнутрь. Замуровали, заштукатурили. Ну и все. Теперь надо было просто подождать.

*

Филюнин приехал через два дня и семья его тоже: жена – незаметная, как тень, сынок –худенький вихрастый конопатый, с шкодливыми глазками. Филюнин походил туда-сюда, носом поводил, что-то шагами померил между своим домом и домом Грыгоровыча, скривился, покачал головой.

– Ага! – покивал в свою очередь Грыгоровыч из-за занавески. – Давай-давай, чого ж, меряй, меряй.

Ну и вечер наступил. Спать пора. А тут ветерок такой поднялся. Обычный для сентября. Правда, для кого обычный, а для кого и не очень. Ночью у Филюнина дома вдруг завыло. То как зверь, как говорится, то как дитя. То вообще как непонятно кто или даже что.

Грыгоровыч краем чуткого своего уха слышал, как опухший без сна Филюнин утром рано ябедничал кому-то по телефону, что ночью выло, меняло интонацию, грозилось, что дом дрожал, что боялись спать, а утром все и прошло.

– Ну так да, – пожал плечами Грыгоровыч, бормоча себе под нос, – ветер же утих, воно и мовчыть.

Филюнин вызвал участкового. Тот пришел, понятых взял, опять же свидетелей, болельщиков набежало со всей улицы (болели-то, признаться, не за Филюнина, а за того, кто как зверь и как дитя). Протокол составили, еще участковый подозрительно косился на Грыгоровыча, а тот как раз на работу собирался, ремень затягивал, косясь в соседний двор, в свой «уазик» садился. Но ничего противозаконного не нашли. Люди стали шептаться, что «пороблено и наврочено», то есть что сглазили хату Филюнина.

– Это не ко мне, Филюнин. Это… – участковый, уходя, пальцем незаметно погрозил Грыгоровычу. – Это ты сам разбирайся. Даже и не знаю с кем.

А Грыгоровыч посмотрел на участкового Диомидовича прямо, брови возмущенно поднял: «Шо? А я при чем?!»

*

На следующий день опять из открытого окна было слышно, как жена Филюнина Орыся, женщина ранее совершенно безответная, выла и голосила, в точности как этот кто-то или что-то, потому что всю ночь протряслась от страха. И в доме страшно было, и на улицу еще страшней выйти, потому что неизвестно, где, откуда и кто воет:

– Зови батюшку! – кричала она. – А то уйду и сына заберу! Осточертел ты мне, Филюнин, осточертел!!!

Через пару часов во двор явился батюшка при параде, матушка благостная ласковая на сносях, суровые три, одинаковые на лицо и платки, бабушки – певчие. Принесли два ведра святой воды.

– О, – обрадовался Грыгоровыч, потирая руки, – а у меня как раз выходной. И уселся в садочке осеннем под облетевшим наполовину орехом за стол вареники кушать. Поближе к соседям, чтобы все видеть из-за кустов, все слышать. Как в телевизоре, только интересней, – смотреть, как эта процессия сначала вокруг хаты пошла брызгать, а потом уже внутрь все зашли и запели.

Одна, которая из бабушек-певчих, потом рассказывала, что сначала у них вообще конкурс был, кто пойдет, все ж хотели знать и видеть, что там у Филюнина в хате. А потом, когда всю хату покропили щедро, матушка, подпевая батюшке, по ходу еще интересовалась, мол, а тазики такие хорошие, где брали? А кто ремонт вам делал? А мебель из дерева или нет? А сколько стоит? Ну словом, не даром пришли. Отобедали плотно, обсудили, что все это пороблено, и пошли с миром, заверив, что теперь будет тишина и покой.

А вечерком, не дожидаясь полуночи, опять завыло-разгулялось. Причем под осенний ветер ревело зловеще и причитало конкретно, чуть ли не словами разными ругательными. Филюнину чудилось всякое. Он лежал без сна, одетый, и вдруг стал вспоминать, как ручку в пятом классе у Дмитренко Наташи украл, а свалил на Сокирку Петра. И Петра наказали. Не приняли в пионеры. А его, Филюнина, приняли. И Петро Сокирка подошел и сказал, мол, как ты можешь, Филюнин, носить красный галстук с нашим знаменем цвета одного после всего. А Филюнин только смеялся. Потом Филюнин стал вспоминать, как воровал картошку на огороде председателя сельсовета, и не потому, что картошка нужна, и своей было достаточно, а так, из вредности, что он – председатель сельсовета, а Филюнин – нет. И соседям-учителям пакости всякие делал, кипяток под их виноград вылил, и виноград засох. И еще много другого… Когда стало светать, под ярост#ный вой «Ка-а-а-а-а-а-айся-а-а-а!!!», он и впрямь почувствовал угрызение совести, слабое, правда, что напрасно он жалуется на новых соседей, мол, они его землю забрали. Но когда совсем рассвело, подумал, а чего это вдруг, и все-таки решил, что они ему все равно должны метр. Вдоль!

*

Утром жена, безответная Орыся, молча повязала на пегие свои волосики платочек, синенький скромный, собрала вещи, взяла сына Эдика своего щипастого за руку и пошла со двора. К маме.

Филюнин поехал куда-то в областной центр и привез экстрасенса, мать Афинарину, полную такую даму, в длинном синем пальто, в многочисленных косах разноцветных по всей голове, с жирно подведенными черным глазами, ногтями длинными кроваво-красными, острыми. И с филином на плече. Или совой. Живой. У забора опять собрались зрители, а тут батюшка с матушкой, как будто мимо проходя, густо плюнули Филюнину и Афинарине под ноги.

– Я, – сказала Афинарина, – «Битву экстрасенсов» выиграла, поняли? – обратилась она к Филюнину и ко всем вокруг, кто со#брался. – У меня уже уровень в шоу-бизнесе. Я известная телезвезда. Так что гроши вперед!

Что она там делала, как плясала, крючки железные крутила в руках, дула во все стороны, карты раскидывала, топала, головой мотая и закатывая глаза, колокольцами бренчала и орала на кого-то невидимого, ножом в воздух тыкала! Ну кино, одним словом. Сова ее или кто совсем перепугалось, ухало, ойкало и везде со страху напачкало. А Филюнин, люди говорили, чтоб расплатиться с Афинариной, последнее из дому вынес и даже бегал одалживать по соседям, но мало кто ему дал, потому что злились все на его безнравственный характер и плохое поведение.

Короче, телезвезда денег много взяла, но не помогла. Дом дрожал по ночам, а то и днем, если прислушаться, по-прежнему. («Ветер-то осенний – это ж не легкий летний бриз, – ухмылялся Грыгоровыч. – Бывает, и сутками дует».) Люди к Филюнину, кто посмелей, приходили специально, как на экскурсию, – послушать, но удирали, крестясь. Голоса выли по всей хате. И еще казалось, особенно по ночам, что кто-то ходит и скрипит половицами. Филюнин перебрался в летнюю кухню. Похудел, сдал, пить не помогало, короче, не жизнь.

*

– Ну шо, – хлопнул себя по коленям Грыгоровыч, – а теперь можно и мне, – встал и вразвалочку пошел на территорию неприятеля.

– Здоров, Филюнин. У тебя, я слышал, проблемы, не?

Филюнин сидел хмурый, небритый, страшный от недосыпа. Посмотрел красными глазами, отмахнулся слабо, не ответил.

– Так это… Брат у меня родной в горах живет. Тоже Грыгоровыч называется. Знахарь он, травки всякие знает, мед опять же. Но и другое может.Можэ, вызвать його? Хотя он не всегда соглашается. Не любит он этого. Но я можу поговорыть.

И тут Филюнин всхлипнул, взрыднул, всплеснул ладошками, съехал спиной с лавки, грохнулся в пыль на колени и заголосил:

– Вызови, Грыгоровыч! Умоли брата сваёва, все отдам. Хочешь – бери сколько надо метров вдоль, сажай что хочешь, хоть малину, хоть смородину, хоть что. Бери хоть весь двор. Помоги! Жизни нема-а-а!

– Так. Ладно. Ты, Филюнин, удались куда-нибудь на сутки. Чтоб тебя тут не было. И всем скажи, иначе не поможет. Брат мой зрителей ох как не любит, может повернуться и уехать. Понял?

– Понял, понял, – утирая слезы рукавом, шмыгая носом и суетливо подымаясь, ответил Филюнин, – все понял. Все сделаю. Все!

Филюнин за секунду убрался к теще своей. А Грыгоровыча брат, который тоже Грыгоровыч, для виду походил вокруг хаты, а потом залез на крышу, опять же для виду помотал там букетом сена, даже дым развел, чтобы любопытные соседи меньше видели, что происходит. Ну и вытащил бутылку из дымохода. А кирпичик на место установил. И заштукатурил быстро и аккуратно.

Денег Грыгоровыч, брат Грыгоровыча, не взял.

*

А Филюнин теперь – тихий. Как Грыгоровыч выйдет на крыльцо – кланяется в пояс. Не ябедничает. Нет, ну бывает, понесет его леший к участковому, натура, что сделаешь? Так участковый ему:

– Филю-у-у-унин!

И Филюнин все понимает, замолкает, успокаивается.

И мир, и покой, и тишина.

Стихи и миниатюры

***

Говорят, мне завтра –

Шестьдесят семь лет.

Где узнать бы, правда

Это или нет.

***

Что такое фотошоп?

Фотошоп не что, а чтоб.

***

Мой кот одет, как бо́мжи, –

Всегда в одном и том ж.

***

Как хорошо в одесском октябре,

Но я уже скучаю по жаре.

Одностишие

Я давно равнодушен к ровесницам.

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

Двенадцать кактусят

Тусят. И как тусят!

*

Я – сухоцвет

В расцвете лет.

*

Люблю грозу в начале мая

И круглый год икру минтая.

*

Любите ли вы

Ямб,

Как люблю его

Я?

*

Старик Октябрич… Это обо мне,

Поскольку я родился в октябре.

*

Реал – Мадрид, Рене – Магритт.

Не перепутай, эрудит!

Припев

Трали-вали! Тили-тили!

Доживу до семидесяти́ ли?

*

Эйморяк идёт по Аходессе…

Переписка в Сети

– Слово «фальш» пишется с мягким знаком в конце.

– Разве не в середине?

Палиндром

Нажмите «летим», Жан.

*

Кажется, ё-моё,

Годы берут своё.

*

Да, было время в наше время,

Не то, что нынешнее время.

67

Жаль, что осталось всего ничего.

Ну ничего, ничего, ничего...

Камин-аут

Добрый вечер! Бон суар!

Я – гетеросексуал.

*

Как много девушек в Одессе,

Которым я не интересен.

Толстый и тонкий

– Привет, Скелет!

– Хелло, Сто кило!

Блэкаут

(Щадящая скороговорка)

Тата у Марика

Украла фонарик, а

Марик у Таты

Украл генератор.

Эскиз

Надо мной живёт паук,

Тихий, мирный житель.

Отзывается на стук –

говорит: войдите!

Лайфхак

Чтобы горе утопить,

Нужно водку люто пить.

*

Прощать, наверное, приятно.

А как прощать, мне непонятно.

20 октября

В международный день ленивца

Я поздравляю сослуживцев.

Занимательная ономастика

Я пил во многих летах,

В снежинках и рассветах,

То сидя пил, то стоя

В берёзках и прибоях,

В пальмирах и памирах,

В элегиях и лирах,

В джокондах и лавандах,

В аккордах и шаландах...

Фрейдовская опечатка

Путтериш.

*

Лучше перемстить, чем недомстить.

*

Доска Почета в Доске Почета: Лучшие люди нашей Доски Почета.

*

Приятная новость! Удостоился упоминания в Википедии. К сожалению, не обошлось без нескольких досадных биографических неточностей. Я не Соломонович, а Емельянович. Я никогда не был советским художником-постановщиком, я родился не в 1898 году и умер не в 1974. А в остальном всё верно.

|

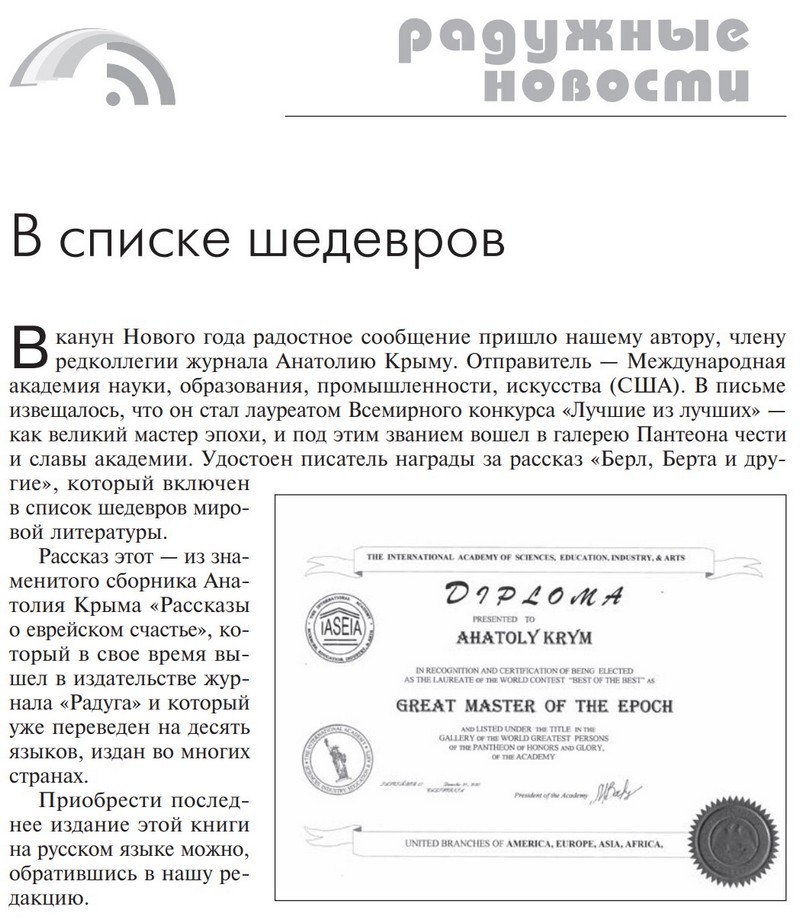

Это, как вы поняли, новость о рассказе Анатолия Крыма «Берл, Берта и другие» в киевском журнале «Радуга».

К этому добавим, что впервые этот рассказ был напечатан в нашем журнале.

А теперь читайте!

Берл, Берта и другие

Известно, что в каждом городе есть свой сумасшедший, но не в каждом городе есть Борис Абрамович. Хотите возразить, что в любом городе с таким именем-отчеством можно наскрести из телефонного справочника не один десяток абонентов? Не спорю. И у нашего Бориса Абрамовича в спальне стоял телефон, но разве дело в телефоне?

Наш Борис Абрамович был знаменитостью мирового масштаба, и я отвечаю за свои слова: именно в нашем небольшом городе, отдаленном от столицы сотнями километров разбитых дорог и массой милицейских шлагбаумов, у которых ночные соловьи-разбойники с палочками чистили карманы водителей, жила знаменитость девятьсот девяносто девятой пробы. Знаменитым его сделали не газеты, не радио, не телевидение, знаменитым он стал вопреки всему – начальству, времени и пятой графе в паспорте. И удивительнее всего, что должность у него была так себе: заместитель директора областной филармонии. Смешно, правда? Но не спешите усмехаться, а лучше поразмышляйте над таким фактом: прошло целых три года со дня юбилея Бориса Абрамовича, а об этом юбилее вам и сегодня расскажут на любом рынке города. Причем со всеми подробностями, включая меню. Самое смешное, что во время юбилея не было ни торжественного собрания, ни розовых пионеров с рапортами, ни, тем более, пения «Интернационала». Начальство города и не думало отмечать юбилей какого-то сомнительного замдиректора, оно ограничилось телефонным звонком с парой кисло-сладких слов; но начальство едва не грохнулось в обморок, узнав, кто приезжает выпить рюмочку за здоровье Бориса Абрамовича.

Перечислить фамилии нет никакой возможности, но факт остается фактом: во всех гостиницах города не оказалось нужного количества «люксов» для всех этих народных артистов и лауреатов, а с гостиницами у нас, слава Богу, всегда был полный порядок благодаря австро-венгерской монархии. Начальство едва не раскаялось, что проморгало у себя под боком такого выдающегося человека, с которым на «ты» был скрипач, без которого королева Бельгии и ужинать не начинала. Однако признаваться в своих оплошностях начальству запрещала руководящая марксистская идеология, по которой начальство не могло быть глупее масс в силу занимаемых постов. Поэтому главный начальник, затребовав от органов список с фамилиями прибывших, вспомнил чью-то маму и списал всю шумиху с юбилеем на твердую позицию руководства страны в ближневосточном кризисе и скрытое желание отдельных лиц отдельной национальности собираться без повестки дня и говорить о чем угодно, только не о сионистской угрозе, нависшей над прогрессивным человечеством.

Как ни крути, а в кругах артистических Борис Абрамович был человеком легендарным, о нем ходили бесчисленные истории – вымышленные и настоящие, смешные и очень смешные. Например, как он приехал знакомиться с новым министром культуры. Конечно, министр был человеком культурным – все-таки он не торговлей руководил, и министр этот знал от своих плановиков-финансистов, кто руководит лучшей филармонией страны. Понимал министр, что Борис Абрамович был всего лишь заместителем директора, потому что не был членом партии, не говоря уже о сомнительной национальности. Но министр не знал, что главной помехой в назначении на более высокий пост был ужасный акцент в русском языке Бориса Абрамовича, и акцент этот был из-за идиша, на котором замдиректора разговаривал даже с сантехником Кузьмичом. Самое неприятное, что этот самый сантехник очень хорошо понимал чуждый советскому человеку язык и даже отвечал: «Берл, мы даф койфен гайки, потому что сит зан катастроф мыт отопление». А вы приняли бы в партию человека, под влияние которого попал даже Кузьмич, трижды раненый на фронтах и имевший медалей больше, чем волос на голове?

Директор в филармонии, конечно, был, но у него хватало ума не руководить. Его день был насыщен хождениями по горкомам, райкомам, где он надувал щеки и раздавал бесплатные контрамарки на дефицитные концерты. Вы полагаете, в искусстве не было дефицита? Ну тогда спросите у своих бабушек и дедушек: могли они без блата или не переплатив спекулянту купить билет на Аркадия Райкина или Давида Ойстраха? Получили ответ? То-то же.

Значит, поехал Борис Абрамович представляться новому министру культуры. Конечно, он взял с собой директора. Замечу, что Борис Абрамович был импозантен, носил хорошо сшитые костюмы, галстук-бабочку, всегда был окутан приятным ароматом заграничного одеколона и дорогих папирос. Директор же был из сельских райкомовцев и, благословляя его на работу в филармонию, должностное лицо, в кабинете которого происходило утверждение, почему-то держалось от искателя синекуры подальше и настоятельно рекомендовало будущему руководителю филармонии каждый день мыть ноги детским мылом и обязательно бриться. В остальном он твердо может опираться на партийную организацию своего сомнительного учреждения и Ивана Ивановича, который «курирует культуру» от имени организации, о которой не принято говорить вслух.

Министр культуры встретил Бориса Абрамовича в приемной, как старого друга, улыбнулся, обнял, обнюхав выбритые щеки гостя, и вежливо кивнул в сторону директора:

– А водитель ваш, Борис Абрамович, пускай подождет в приемной или сходит в буфет для вспомогательного персонала. Там сегодня кофе растворимый дают.

Конечно, директор утверждал, что все было не так, что это очередная хохма Бориса Абрамовича, потому что министр приглашал и его, то есть директора, в кабинет, но он, директор, не пошел, потому что у него были более важные дела, чем ля-ля с каким-то министром, – но кто теперь скажет всю правду? Секретарша? Так она давно на пенсии.

Много, очень много историй связано с именем Бориса Абрамовича, и больше всего окружающим запомнились его легендарные розыгрыши, от которых у жертв дрожали коленки, а у зрителей начинались колики в животе. Как-то старший конферансье Моня Туз – это была его настоящая фамилия, а не псевдоним, – сказал заместителю директора:

– Угомонись, Берл, иначе ты таки дошутишься!

Легко сказать – угомонись! А куда деть натуру, которая и дня не может прожить без розыгрышей? А если у «жертвы» постная физиономия и соображает она медленнее дубовой табуретки? Так что? Оставить ее в покое? Нет, не такой человек Борис Абрамович, чтобы пройти мимо, не разыграв очередную хохму.

Главным объектом этих розыгрышей была бухгалтер филармонии Берта Соломоновна. Она была третьим и последним лицом еврейской национальности в филармонии. Правда, был еще Шимон-буфетчик, но этот человек торговал такими черствыми бутербродами и так нагло разбавлял апельсиновый сироп, что у меня рука не поднимается назвать его евреем. Думаю, у него вообще не было национальности, такой это был грубый и нехороший человек. Но речь не о нем, а о главном бухгалтере.

Работала Берта с Борисом Абрамовичем столько лет, что даже Моня Туз, пытаясь сосчитать их совместный трудовой путь, сбивался на цифре сорок два. Замдиректора ценил Берту, которая, в свою очередь, обожала шефа. Завистники перешептывались, что их связывали не совсем чистые дела, но ни одна ревизия этого не доказала, а зачем мне умножать сплетни? Заезжие гастролеры знали, что кроме хорошего номера в гостинице и роскошных цветов будет еще и плотный ужин при свечах в лучшем ресторане, и оригинальный сувенир на память, и полулегальный культпоход на обкомовскую базу за импортом… А где взять деньги на все это, если такие артисты приезжали каждую неделю, а зарплата у Бориса Абрамовича была, сами понимаете, советской? Конечно, полной тайной делать деньги из воздуха владела Берта Соломоновна, но она молчала, как графин, пылившийся на ее сейфе.

Был у нее маленький пунктик, который Борис Абрамович обожал: Берта была невероятно суеверной, верила в загробную жизнь, боялась черных котов, а когда три года назад умер ее муж, то и вовсе, как говорят, поехала на этой почве. Каждое утро, встречаясь с заместителем директора, она радостно летела навстречу, чтобы сообщить:

– Берл, я сегодня во сне видела своего Яшу, и он передавал тебе привет!

И Борис Абрамович с медленным наслаждением, словно пил золотистое токайское вино, отвечал:

– Спасибо. Передай ему тоже от меня привет. Как он там?

– Ой, я все расскажу по порядку!..

Далее следовал обстоятельный рассказ о новостях того света.

Случалось, Берта ходила грустная и со слезами в голосе жаловалась на своего усопшего супруга:

– Яша уже третий день не снится. Наверное, за что-то обиделся. Как вы думаете, Берл, может, сходить на кладбище и спросить, что там у него стряслось?

– Конечно, сходи! – проникался ее тревогой Борис Абрамович. – Но я думаю, ты напрасно волнуешься, Берточка! Просто он встретил своих дружков, и они там играют в преферанс до последних трусов.

– Вы думаете? – с надеждой спрашивала Берта.

– Уверен! Яша времени даром терять не станет. Не такой он человек. Месяц назад умер Боря-картежник. Помнишь его? Представляю, что там сейчас творится!..

– Да-да, спасибо, Берл, я тоже думаю, что это все – карты, он из-за них сердце надорвал, но… я не понимаю… на что они там играют? Там ведь, кажется, нет денег?!

В ее голосе нарастал мистический ужас, и Борис Абрамович в ответ философски вздыхал:

– Деньги есть везде, Берта! Как же можно – без денег?

– Действительно… – соглашалась терпеливая и многострадальная женщина.

Как бухгалтер она понимала, что без денег – это действительно смешно. Даже там.

Иногда эта игра надоедала Борису Абрамовичу, особенно в дни концертов, и здесь его можно понять. Буквально через день приезжают Тарапунька и Штепсель, а цветы администратор купил не красные, а желтые, и обком устами директора угрожает разобраться, почему ему, обкому, дали всего десять контрамарок, и девять из них – не в первом ряду? И надо еще предупредить самих артистов, чтобы они не трогали первое в городе лицо, оно этого не любит, но Тарапунька и Штепсель имеют привычку обязательно пощекотать местное лицо в репризах так, что после их концертов в каждой филармонии политзанятия назначаются три раза в неделю и начинаются почему-то в семь утра. Одним словом, есть чем заниматься и что делать, а он почему-то должен слушать про Яшу, который имел наглость явиться своей супруге во сне с какой-то полураздетой дамой. Но попробуй отмахнуться от Берты или – не дай Бог! – разоблачить при всех ее идиотские фантазии. Ведь она давно на пенсии и держится в филармонии лишь благодаря неподдельному интересу Бориса Абрамовича к новостям с того света. Поэтому главбух была, как уверяли поэты, его крест, его мука, его радость, – ибо только она знала: что, где, когда и кому.

Жизнь, между тем, катилась своей колеей. Уезжали за сибирской надбавкой одни артисты, возвращались оттуда с болячками другие, отчаливали на пенсию старики, их сменяли вечно голодные и тщеславные выпускники культпросветучилищ и просто доморощенные самородки. Случались и печальные дни – когда умирал один из тех, чью молодость помнила скрипящая сцена старинного концертного зала.

В один из таких теплых будничных дней незаметно скончался Моня Туз. В это верилось с трудом. Все были уверены, что Моня молод, как наш город, крепок, как вековые дубы, что шумят в городском парке, вечен, как облака, как звезды, – и все удивлялись, что Моне, оказывается, нащелкало восемьдесят два, что он молодец, никого не мучил своим уходом, а просто тихонечко заснул и не проснулся. Поэтому вместо того чтобы жалеть Моню люди жалели себя, зная, что такую легкую смерть им Бог не пошлет, такие смерти у него припасены для любимчиков. Блат – он и на том свете блат. Пожилые билетерши, украшая гроб цветами, тайком улыбались, вспоминая шуточки покойника и его неиссякаемый интерес к женскому полу, который он сохранил до конца своих дней. Им и сейчас казалось, что Моня вдруг приоткроет глаза и, ущипнув ближайшую товарку за объемистый зад, лукаво вздохнет: «Ой, не надо меня перевирать, девочки, я же хорошо помню, что Клава никогда не носила бюстгальтер, отчего я всегда ходил взволнованный».

Смерть Мони осиротила Бориса Абрамовича. Ведь только Моне было позволено фамильярничать со строгим заместителем директора, только Моня мог без стука зайти к нему в кабинет и, плюхнувшись на стул, закинуть ногу на ногу, демонстрируя из-под задравшихся штанин голубые шелковые кальсоны, которые он не снимал даже в июльскую жару; только Моне – в кабинете, где все боялись дышать! – было позволено брать со стола папиросы и громко возмущаться: «Берл, ты когда-нибудь уйдешь на пенсию? Это же невозможный кризис – найти партнера для дневной «пулечки»!

В день похорон внешне Борис Абрамович, как всегда, был непроницаем и строг. Накануне у него состоялся неприятный разговор с директором, который, ориентируясь на мнение «верхов», возражал против того, чтобы гроб с телом конферансье поставить в открытом для публики фойе филармонии.

– Он уже двадцать лет как пенсионер! – горячился директор. – У него нет ни звания, ни других заслуг перед родиной, чтобы лежать на почетном месте, как старый большевик. Если мы каждому рядовому покойнику будем оказывать такой почет, то живые сотрудники потеряют всякий стимул к работе!

Борис Абрамович тяжело посмотрел на директора – а тяжело смотреть он умел – и сказал, продолжая прерванный разговор:

– Значит, в дэсят его привезут, а в дэсят трыдцать будэм пускать в фойе публыка. Кто будэт выступать от коллэктив?

– Вы, вы! – испуганно отбивался директор, лихорадочно соображая, во что ему обойдется подобная «инициатива».

– Я нэ умэю гаварит, –вздохнул Борис Абрамович. – У мэнэ акцэнт, ви же знаэтэ!

– Акцент! У него акцент! – в судорогах бился директор, делая робкую попытку восстать против упрямого зама. – А что вы вообще умеете?! Что?!

Борис Абрамович удивленно посмотрел на него сверху вниз и тоном, которым отчитывал уборщиц за случайно замеченную семечную шелуху, припечатал:

– Я умэю работат, таварыщ!

И в день похорон директор, как миленький, стоял с траурной повязкой на рукаве и испуганно таращился на нескончаемую толпу пожилых людей, которые пришли проститься с Моней Тузом. Такое количество народа директор видел два раза в году, у памятника вождю мирового пролетариата, мимо которого проход был строго обязателен первого мая и седьмого ноября.

Пока скорбная цепочка горожан прощалась с Моней, Борис Абрамович заперся в кабинете с Бертой, решая, что делать с поминками. Конечно, Моня был евреем, и никаких чаепитий по еврейским обычаям не требовалось, но Моню любили украинцы и поляки, русские и румыны, и они меньше всего думали о национальности покойника. Конечно, они хотят посидеть, вспомнить все его шуточки, любимые анекдоты, пропустить стаканчик вина, пожелать «землю пухом» и на мгновение задуматься о великой неизбежности, которая никого не обойдет своей чашей. А так как Моня был одинок и гол как сокол, все хлопоты свалились на голову Бориса Абрамовича.

– Надо ныкак не меньшэ двэсти рублев, – размышлял замдиректора, плавая в табачном дыму. – Я звонил в кафе, они сказали, что за двести рублев и четыре контрамарки на концерт Кобзона поставят стол на пятьдэсят чэлавэк. Сколко у нас есть?

– Двадцать дал профсоюз, шестьдесят у нас осталось от татарского фестиваля. Итого восемьдесят.

Борис Абрамович достал бумажник, похрустел двумя десятками:

– Двадцать. Болшэ у мине нет. Остается сто рублев. Думай, Берта, думай, но только те, что в ныжнем сейфе – забудь думать.

Берта наморщила лоб, раскрыла блокнот и, выстроив колонки цифр с зашифрованными пометками, показала Борису Абрамовичу.

Он минуты три изучал ее записи.

– Молодец, хорошо придумала. Значит, «загнем» из билетов на Кобзона и этой… ну, которая без юбки на сцене прыгает. Забыл фамилию… Ну, на нее аншлаги! – и, подумав, сам удивился. – Наверное, из-за ног. Сейчас взяли моду ходить на ноги, как когда-то ходили на голос Козловского. Ну, возьми эти сто – и у тебя будет двести, а после кладбища посидим. С людьми. Ох, Мо-ня, Моня! Чтоб не сказать мне?!.. Он понимаешь, умер. Нет чтобы как у людей, предупредить… Ладно, я спущусь в фойе, посмотрю, как там…

– Берл! – глаза Берты загорелись знакомым сумасшедшим блеском. – Я хотела тебя спросить. Когда Моня… когда он будет там?!

Борис Абрамович вздрогнул, сладкая волна обожгла грудь… И предвкушая великолепную хохму, которую он сейчас отмочит с Берточкой, замдиректора затянулся папиросой, прищурил глаза и посмотрел на настенный календарь:

– У нас сегодня что?

– Среда.

– Думаю, к понедельнику Моня будет на месте. Знаешь, у них там, наверное, есть какие-то фамильярности, проверка личности, и расстояние – тоже кое-что.

– Берл! – Берта сжала губы в ниточку, словно боялась спросить о чем-то страшно секретном.

– Берта, – ласково произнес Борис Абрамович, – я тебя очень понимаю, но внизу ждет Моня, а он в таком положении, когда долго ждать не может. Он всегда не переносил запах. Он и так передаст от тебя привет Яше. Что он – не понимает, как это важно для тебя? Успокойся, я тебя прошу!

– Берл! – крупные слезы прыгали по морщинистому лицу женщины, смывая толстый слой дешевой пудры. – Вторую ночь он приходит, молчит, молчит и, как милиционер, грозит пальцем…

– Наверное, он тебя ревнует! – вздохнул Борис Абрамович, поглядывая на часы. – Ох уж эти мужья! С того света достанут. За что ты его любишь – не понимаю. Самовлюбленный картежник!

Берта не слышала собеседника. Ее двойной подбородок вибрировал беззвучным плачем:

– А вчера… а вчера… он пришел и сказал: «Больше меня не жди! Я от тебя ухожу!» За что? Что я такого сделала?!

– Это Фрейд… – задумчиво произнес замдиректора.

– Кто?! Фрэд с мясного ларька?! – возмутилась Берта. – Причем здесь Фрэд?

Борис Абрамович посмотрел на главбуха и назидательно произнес:

– Тогда напиши ему, что ты ни в чем не виновата и чтобы он прекратил свои штучки. Объясни, что у тебя уже нет никаких нервов, что я тоже возмущен его поведением, потому что у нас на носу квартальный отчет, а он там дурака валяет. Напиши, что Берл сказал так: «Янкель, у тебя золотая жена, а ты ведешь себя, как последний хозер». Напиши, что Моня уже на полдороге, и когда они увидятся – он ему все расскажет.

Слезы на глазах женщины мгновенно просохли, она даже улыбнулась:

– Ой, Берл, у тебя золотая голова! Сейчас ему напишу. Но… как?

Борис Абрамович предугадал вопрос, и, конечно, у него уже был готов ответ:

– Письмо положишь Моне в гроб, а он передаст его твоему Яшеньке!

Похороны прошли великолепно. Во всяком случае, при жизни Моня наверняка не рассчитывал, что кроме катафалка его будут провожать четыре потных автобуса, десяток легковых машин, а у кладбищенских ворот почетным караулом застынет толпа седых поклонниц с цветами и полный штат нелегальных городских попрошаек. По официальной статистике нищих в стране не было.

Берта суетилась возле гроба и по тому, как она заботливо поправляла подушку под Мониной головой, Борис Абрамович понял, что письмо уже на месте и женщина охвачена обычным волнением отправителя, который боится, что письмо затеряется в дороге. Конечно, оно не затеряется, грустно усмехнулся Борис Абрамович, глядя на огромные гвозди, которыми заколачивали гроб. Конечно, письмо обратится в прах и никакой Яша никогда не узнает, что там написано. Взгляд его невольно задержался на главбухе, и в голову залетела нелепая догадка, что эта пожилая женщина – самая счастливая из смертных, потому что умирать ей будет совсем не страшно. Умирать она будет радостно, ведь смерть еще раз соединит ее с Яшей, в которого она была влюблена без памяти сорок лет в этой жизни и осталась такой же влюбленной и сейчас. Господи, кому же достаются такие женщины?!

В кафе, как и обещали, накрыли достойный стол. Конечно, на поминки пришло не пятьдесят человек, а все восемьдесят, но директор кафе помнил выступления Мони и без всяких сомнений выставил еще два десятка стульев и ящик крепленого вина «от благодарного зрителя».

Первый тост, как полагается, был окрашен скорбью. Кто-то произнес речь о величии советской эстрады и ее скромных тружениках… Ну а после третьего музыканты похоронной команды, считавшие себя близкими родственниками всех творческих покойников, на повышенных тонах начали вспоминать Монины репризы, скетчи, фельетоны, за ними слова требовали какие-то незнакомые люди, и выходило, что очень многие помнят неприметного конферансье, помнят его смешную гармошечку, с которой он выступал в середине пятидесятых, помнят наивные куплеты о джазовых бандитах и стилягах, и всем было хорошо, и каждый очищался от мирской грязи, понимая, что вся эта житейская шелуха – ничто перед безмолвием, которое поджидает каждого.

Почему люди всегда тянутся вверх, почему пытаются зацепить взглядом облака? Да потому что потом их закапывают на два метра вглубь, откуда не видны даже стоптанные каблуки кладбищенских вурдалаков, ворующих по ночам литровые баночки из-под цветов. Казалось бы, какое нам дело до всех этих баночек, мраморных надгробий? Умер – и лежи спокойно, ни о чем не думай. А все равно обидно: ведь баночка – твоя, да и на памятник дети могли бы раскошелиться, все-таки оставил им квартиру, мебель… Все же некоторая несправедливость присутствует, но лучше об этом сейчас не думать. Будет еще время. Потом.

После того как тосты прекратились и, забыв Моню, присутствующие занялись обсуждением текущего политического момента, Борис Абрамович подал знак Берте и они вдвоем вышли на улицу, где их ждала служебная машина.

Уже в кабинете замдиректора Берта с удовлетворением произнесла:

– Хорошие были похороны. И столько народу! Я думаю, Моня должен быть доволен. А вы что скажете, Берл?

Борис Абрамович побарабанил пальцами по окну и невесело произнес:

– Да, Моня, конечно, доволен. А у нас с вами в понедельник ревизия.

– Какая ревизия? Кто вам сказал? Два месяца как…

– Директор сказал! – с раздражением отрезал замдиректора. – Думаю, там, – он показал пальцем на потолок, – недовольны, что мы похоронили Моню с такой помпой, и решили показать мне, кто в доме хозяин.

– А почему Моню нельзя было похоронить по-человечески? – возмутилась Берта. – Или они надеются, что на том свете их тоже встретят обкомовским пайком?

– Ша! – Борис Абрамович покосился на дверь. – Моня тоже любил поговорить за политику, поэтому умер даже без медали… Ладно, пусть присылают свои ревизии-шмавизии!

– Действительно! – высокомерно воскликнула Берта. – У меня они найдут кошачий пупок.

– Ну хорошо, давай все проверим, сведем концы с концами, – Борис Абрамович грузно опустился в кресло.

Любая ревизия – штука неприятная, все равно как детская игра «кто не спрятался – я не виноват». Правда, с более печальным финалом, когда находят того, кто «не спрятался». И даже если ты «хорошо спрятался» – постоянное дерганье, ревизоры с их вопросами насчет той либо иной бумажки, объяснения по поводу каждой цифры никак не укрепляли нервную систему. Самое подозрительное, что всего два месяца назад была ревизия, и если назначили новую – для ревизоров это будет сигналом: найти во что бы то ни стало!..

Берта порылась в необъятной утробе хозяйственной сумки, вмещавшей тысячу полезных и бесполезных предметов, и недоуменно пожала плечами:

– Неужели я забыла в кассе? Сейчас сбегаю…

Борис Абрамович вертел в пальцах карандаш, вспоминая, не обделил ли он кого-то из могущественных ревизоров контрамарками, но подобной глупости за собой припомнить не смог и вновь закурил – наверное, уже тридцатую папиросу за этот тяжелый и долгий день. Выкурив ее до половины, он услышал слабый крик. Замдиректора прислушался: крик повторился, – и это было странно, потому что в филармонии не было ни одной живой души, не считая вахтера на служебном входе. Коллектив веселился на поминках, а директор заперся в своем кабинете, сочиняя отчет о прошедшем мероприятии для органов, которые аккуратно фиксировали все события, связанные со скоплением большого количества творческой интеллигенции.

Борис Абрамович вышел в коридор, соображая, откуда могли кричать. И в эту минуту из бухгалтерии ломающейся походкой выползла Берта.

Замдиректора был не из трусливых, но в животе стало как-то холодно от ее безумного повизгивания и остекленевшего взгляда. Отпаивая женщину водой, Борис Абрамович испуганно пытался сообразить, следует ли вызвать «скорую» или немного обождать. Может быть, она увидела привидение своего Яши? Но тут Берта внезапно вскрикнула:

– Ой, Берл, мы пропали! Ой! Я не выживу!..

Он с трудом совладал с дрожью в позвоночнике, нервно выстрелил из смятой пачки очередную папиросу, стал разминать ее желтыми прокуренными пальцами и как можно равнодушнее спросил:

– И что значит «мы пропали»?

Прижав руку к горлу, женщина судорожно шептала:

– Блокнота нет! Того, где вся наша «кухня»… Нет его!

Непосвященному трудно понять, почему исчезновение какого-то блокнота повергло в шок главного бухгалтера. Дело в том, что это не был обычный блокнот – это был их общий «мозг», где таинственными крючочками, крестиками, скобками и цифрами была зашифрована вся потайная бухгалтерия: левые билеты, взаимообразные ссуды, обналиченные контрамарки и многое другое, что затем, просеявшись сквозь хитроумные комбинации, ложилось в легальный отчет, а разница шла на достойный прием артистов и ощущение некоторой финансовой свободы от тисков социалистического планирования. Одним словом, в блокноте, который в конце года торжественно сжигался лично Борисом Абрамовичем, была вся работа, и без него смешно и думать о предстоящей ревизии. Лучше сразу идти к прокурору, неся в кармане покаянное письмо с просьбой учесть чистосердечное признание, прошлые заслуги и возраст.

– Ты хорошо искала? – еще на что-то надеясь, спросил Борис Абрамович.

– А зачем мне искать? – всхлипнула Берта. – Я и так знаю, где он!

– И где же он?.. Ну, что ты молчишь?! Говори же!

– Он… он у Мони! – и подавив очередной вскрик, женщина прошептала: – Я в нем своему Янкелю письмо написала…

Борис Абрамович обмяк в кресле. Очередная «хохма» с письмом вышла ему боком, потому что эта суеверная дура в спешке и суете настрочила целый роман и, понимая, что времени мало, что гроб вот-вот погрузят в катафалк, по забывчивости просто засунула блокнот под голову конферансье для последующей передачи получателю.

Борис Абрамович думал долго. Он успел выкурить пять папирос, а Берта – оправиться от истерики. Нет, на чудо рассчитывать не приходилось. Как вспомнить длинные столбики цифр с зашифрованными пометками январской гастрольной деятельности, когда на дворе июнь? Как заткнуть финансовые дыры и разобраться, какие билеты и контрамарки лежат в сейфе – «правильные» или наоборот? Человеческая память не способна все это удерживать, на то и придумал какой-то умница блокноты.

Наконец Борис Абрамович загасил папиросу, помассировал рукой сердце и опустошенным голосом произнес:

– Я не знаю, что делать, Берта! Единственное: что мы с тобой уже немолодые люди, нас могут немножечко пожалеть и дать по минимуму. Статью ты, конечно, помнишь?

Губы Берты дернулись в гримасе, и слезы вновь покатились по пухлым щекам.

– Плачем здесь не поможешь, – вздохнул Борис Абрамович. – Знаешь, как они говорят? «Москва слезам не верит»!

– Может… может, я пойду на кладбище? – несмело предложила Берта.

– И откопаешь Моню?

– Что за ужасы вы говорите, Берл! Просто я думала… я думала… – она не договорила, захлебнулась слезами и одышкой.

Борис Абрамович налил в стакан воды и, поставив его перед женщиной, тихо сказал:

– Я пойду, полежу немного. Ты тоже иди домой, Берта! Ничего не поделаешь. Судьба. Как сказал наш Соломон: «Все имеет конец». Иди, Берта, иди!..

Он даже не попрощался с вахтером на служебном входе. Впрочем, вахтер решил, что заместителя директора огорчила смерть Мони, – и поэтому обижаться на Бориса Абрамовича не стал.

Кладбищенский сторож Иван Демьянович сидел в сыром здании судмедэкспертизы и, судорожно дергая кадыком, пил слегка разбавленный спирт. Лохматые санитары с любопытством ждали продолжения странного рассказа.

– Вот, значит, говорю... – отдышался сторож. – В четырнадцатом секторе, где евреи лежат, всегда было спокойно, и выходили они из могил, как я заметил, по средам, во втором часу ночи, аккурат когда водоканал отключает воду. А сегодня – полный, понимаешь, абзац! Двенадцати еще нет, а у соседней могилы, – свежей, кстати, где артиста сегодня закопали, – стоит привидение и то ли молится, то ли с покойником разговаривает. «Моня, – говорит привидение, – слушай внимательно. Как только увидишь Янкеля, немедленно отдай ему блокнот, что у тебя под подушкой. Забудь про свои штучки и сразу же беги искать Яшу. Потому что если ты начнешь оглядываться по сторонам и проявлять никому не нужное любопытство, у нас начнется ревизия и Яша будет искать меня в другом месте». Ну и в таком духе: «Яша, Моня, Яша, Моня...» Вот я и рванул к вам, значит. Пока Яша с Моней не выползли.

Борис Абрамович смотрел на листы, исписанные торопливым, но внятным почерком, и память вспыхивала радостным узнаванием: это были те самые цифры, те самые значки. Он изумленно смотрел на Берту, которая не нуждалась ни в каких вопросах и тараторила без остановки:

– Берл, я такая счастливая, такая счастливая! Ой! Яша таки пришел ночью и сказал, что сейчас будет диктовать, а я чтоб запоминала. У него в руках был блокнот, который ему передал Моня, и Яша продиктовал все наши записи. Когда я проснулась, то сразу же все записала. Представляешь, Берл?! Так ясно, так четко, как и не во сне. А еще говорят, что после смерти жизни нет. Идиоты! Много они понимают!

– А… а как он узнал? – испуганно прошептал Борис Абрамович. – Про блокнот?!

Берта кокетливо пожала плечами:

– Ну так я же ночью пошла на кладбище и хорошенько попросила Моню, чтобы он там не отвлекался, а сразу же нашел Яшу. Я тебе должна сказать, что Моне смерть пошла на пользу. Он стал намного серьезнее, чем в жизни. Яша сказал, что Моня сразу же нашел его, отдал блокнот, все объяснил, а уже потом пошел искать своих дружков по преферансу.

– И… и ты не побоялась одна пойти ночью на кладбище?!

Берта непонимающе уставилась на замдиректора:

– Кого я должна бояться? Это живые способны на любую подлость, а мертвым уже не до этого… А знаете, Берл, что мне Яша сказал? – женщина покраснела и, как застенчивая школьница, прошептала: – Он сказал: «Берточка, я очень волнуюсь из-за твоего склероза, береги себя, потому что я тебя очень люблю…» Как вы думаете, Берл, я могу ему верить?..

Я и Амундсен

Мы с ним таскались в этакую даль,

Нам было сил и времени не жалко…

Мой друг, полярник Амундсен Руаль,

Позвал меня на зимнюю рыбалку.

Мы ехали, мы плыли, шли пешком,

Искали водоем неторопливо

И санки волокли с большим мешком,

С запасами еды, воды и пива.

Но вот нашли хорошие места:

Снега и льды, и все по нашей части.

Я заорал: «Какая красота!» –

И торопливо стал готовить снасти.

А Амундсен все думал и курил,

По карте изучая обстановку.

Но вот, едва я лунку просверлил,

Норвежский флаг в нее он вставил ловко.

Он что-то мне наплел про широту,

Про часовой и про магнитный пояс…

Короче, мысль высказывал он ту,

Что прямо в этой точке – Южный полюс.

Ему досталась слава на века,

В учебники вошла его отвага…

А я поймал леща и судака

В десятке метров к северу от флага.

Снег за окном

идет такой мелкий, что он уже и не идет вовсе, а прогуливается в совершенно разные стороны и щекочет воздух. Крыша соседнего дома вся в недельной щетине сосулек. Ее бреют два цирюльника в оранжевых куртках. Снизу им громким лаем подает советы собака, проживающая неподалеку, в подвале соседнего дома. Оранжевые куртки ей что-то отвечают, и все трое громко смеются.

По тротуару проходит милиционер. Он маленький и до того щуплый, что погоны раза в два шире его плеч, а дубинка, прикрепленная к поясу, своим концом проводит под ним по снегу жирную черту. Большие у него только малиновые уши, на которых держится шапка с кокардой. Увидев милиционера, цирюльники и собака немедленно прекращают смеяться. Это и понятно – у всех троих просрочена регистрация, а на собаке висит еще и украденная сарделька из ларька.

Из подъезда выбегает мальчик в крупных, не по сезону, веснушках. Он опаздывает в школу. На ходу, из прорехи в его портфеле, выпадают три вчерашние, большие, красные и толстые двойки и одна маленькая, синяя от холода, тройка. Мальчик подбирает тройку, отряхивает ее от налипшего снега, прячет в карман и бежит дальше. Двойки, точно каких-нибудь дождевых червей, немедленно принимаются клевать воробьи. За воробьями устремляются голуби, а за голубями приходит большая, облезлая ворона. Она долго перебирает клювом двойки, но все же отходит. В прошлом году она нашла в мусорном баке чей-то дневник и наклевалась этих оценок до полного несварения.

Из окна четвертого этажа во двор смотрят старушка и кошка. На самом деле, кошка живет одна. Старушка умерла еще прошлым летом. А вместо нее во двор смотрит большой старушкин портрет, приклеенный к стеклу. Еще от старушки осталась свадебная фотография. Муж у нее был военный моряк. Но эта фотография висит на стене, над кроватью и во двор не смотрит. Да и зачем? Кошка ей каждый вечер подробно пересказывает увиденное. Старушка внимательно слушает, нюхает выцветший от времени букетик левкоев и загадочно улыбается. А ее муж молчит. Он этими новостями никогда не интересовался.

Дуплет

Не зря же у нас по четыре ноги

Ушла табуретка. Из дома ушла.

Печально и гордо, одна, без стола.

Она ему долго шептала в ночи:

«Со мною идешь? Отвечай! Не молчи!

Мы вольные звери. Пора, брат, беги!

Не зря же у нас по четыре ноги!»

Но стол не сказал ей ни слова в ответ,

Наверное, дал он молчанья обет.

Ушла табуретка из дома во мрак,

Прибилась к компании местных собак.

Пятнистою шерстью она обросла

И хвост отрастила – густой, как метла.

Она на помойках за кости дралась,

Роняя осколки во взбитую грязь,

С пронзительным лаем гоняла кота

И громко вопила: «Не жизнь, а мечта!»

Ночами, когда пузырилась луна,

Задумчиво стол застывал у окна.

Он спорил с собою при свете луны.

И все-таки сдался. Подался в слоны.

Песня про черепах

Как-то раз в придорожном трактире

Пировала семья черепах:

Мама страстно играла на лире,

Папа водкой волнующе пах.

Пил дедуля коктейль с беленою,

Об пол грохая каждый стакан,

Ну а бабка, тряся стариною,

На столе исполняла канкан.

Детки с воплями грызли фисташки,

В лоб соседям плюя шелухой.

Эх, умеют гулять черепашки,

Черепашки – народец лихой!

Кто-то крикнул, не выдержав: «Братцы!

Зарвались черепахи, ей-ей!

Не пора ль им отсюда убраться

И оставить в покое людей?»

Кровь ударила в панцирь папаше,

Он обидчика сгреб за грудки...

Долго мстил он за суп черепаший,

Черепаховые гребешки,

За террариум в центре столицы,

Школьный еле живой уголок,

Где братишки его и сестрицы

Гложут вечный капустный вилок.

Вся семья с упоением мстила.

Дед поднялся, суров и могуч:

«Я не верю, – кричит, – что Тортила

Добровольно вам выдала ключ!..»

...Канул в ночь посетитель последний,

Подчистую разрушен трактир...

Шум и крики в таверне соседней –

Там лягушки устроили пир.

О, вам крупно повезло!

Ночной кошмар

Вроде мирно, безо всяких, разговаривали. И тут художница Забара встрепенулась и объявила мне свое решение:

– Теперь сюрприз! – ударила в ладоши. – А ну, пройдемте! Я хочу вам подарить!

Казалось бы!

Но тут с гостями что-то странное случилось: с изменившимися лицами, они стали подавать мне знаки жестами и отчаянно шептать:

– Что б она тебе – ты не бери! Все ее картины, хоть пейзаж невинный, хоть ты что, – с негативно отрицательной энергией! Пусть там даже будет миру мир – не обольщайся! В лучшем случае – с тобой случится худшее…

Нашептали, а я мнительный такой!

Но в оборот она меня уже взяла и с укоризной:

– Ну, уже идемте, я вас жду!

И я поплелся, будто на веревочке.

Когда мы оказались тет-а-тет… А картин так много в мастерской, что они стоят все штабелями. Забара предложила: мол, ну что вам? И обвела рукой – мол, угощаю.

А мне уже ну что? Мне бы выбраться отсюда – вот и все: стол со мною явно не шутил, что от Забары мне не нужно ни картинки!

– Я недостоин! – промямлил я вполне неубедительно.

– Ай, бросьте, недостоин он! Расскажите это вашей бабушке. Я знакома с вашими стихами. О, это такое наслаждение! Вас Слава?

– Прозаик я! – обрадовался я. Кажется, впервые в жизни, – что прозаик. Вот, сейчас и увильну. Не тут-то было!

– О, рассказы?! Я знакома… Ну, тем более! Если вы к тому же и прозаик. Вячеслав?

И я понял: мне не отвертеться.

А Забара стала так неспешно вдоль этих штабелей передвигаться:

– Может, эта? – я молчу. – А может, эта? Ладно, ваша скромность… Я сама!

Отвернет картину, пристально посмотрит. Нет, не эта…

Мне бы ни одной, а только выйти. Чтобы поскорей из этой комнаты. Наконец она остановилась на одной:

– Пожалуй, эта! О, вам крупно повезло! Портрет с натуры…

И на секунду развернула ко мне… Ах! Едва взглянув, практически мельком… Я чуть не грохнулся. Забара развернула ко мне чертом! Боже, черт! И не даром же с натуры – натуральный! С зелеными глазами! И рога!!! А я же мнительный такой – ну, тонкий человек, оно понятно – мне показалось, черт мне подмигнул. Нет, определенно, мне везло! А Забара нагнетает еще больше:

– Он вас глазами – просто пожирал!

Хотя длилось это… Полсекунды. Потому что стала упаковывать. В бумагу, для дождя непроницаемую.

Вернулись к людям. А мне уже с гостями – без гостей: мне уже невмоготу скорей уйти. Чтобы сдыхаться от черта поскорее. В дороге я его и потеряю. Или забуду где придется – все равно. Но, ей-богу, не нести ж к себе домой!

Озадаченный, с Забарой распрощался.

Вот только нужно отойти куда подальше. А то еще чего… Наступит утро, Забара выползет из дома и напорется. Или соседи к ней с доставкой, чтобы выслужиться:

– Не вы ли потеряли? Почерк ваш!

И Забара с полным правом оскорбится: как-никак она от всей души.

Ладно, отсчитаю два квартала. Ускорил шаг, чтобы идти скорее…

Два квартала по ночному городу я отмерил в небывалом напряжении. Потому что в голове оно ж свербит: вот сейчас я прислоню к тому вон дому… Или нет, скорее, к парапету, как будто посторонний ни при чем.

А не успел!

Я понимал, что черта брать – нельзя! Но если мне уже всучили, как не брать?!

В жизни на бандитов мне везло: ни разу не убили, не ограбили… А тут из темени выходит, ну, громила! И прет не мимо – прямо на меня! Вот чем Забарина картина обернулась! «О, вам крупно повезло!» Ну не собака?!

Стоп! А может, этот вор, практически грабитель, у меня картину отберет? Чтоб насовсем! Да, пусть отнимет! Собственно, а для чего ж тогда бандиты?! Как говорится, грабьте, грабьте, люди добрые, меня!

– Деньги! – приказал он. – Быстро деньги!

Деньги у меня имелись. И нешуточные. Но чтоб вот так вот – и отдать?!

А этот:

– Деньги!!!

Кто мной руководил? Кто надоумил?! То ли свыше, то ли я не знаю сам:

– А на картину не желаете взглянуть?

И не успел он что-то вякнуть мне в ответ, я рванул бумагу от дождя и навел на мужика мою картину. Он вскрикнул. Черт ли подмигнул ему, не знаю. Вскрикнул он. И на глазах скукожился:

– Шо ты на меня наводишь порчу!

Представляете?! Так жалобно, что, в общем, безнадежно.

Но я же мнительный такой: на всякий случай я отводить картину не спешил. От напряжения в руках она дрожала. Дрожал и черт с зелеными глазами! Боже, как же он вопил, как извивался! Как подрезанный! Да не черт, а этот дядька, тот грабитель! Ему уже как будто не до денег…

– Нет, не-ет! – уже он прошептал.

– Да, – выкрикивал я, – да! – в каком-то раже.

Он затих. И кажется, что сгинул…

Ах, Забара, Клеопатра Гарнизоновна! «О, вам крупно повезло!» Еще и как! С зелеными глазами и рогами! И в голове моей уже переиграло: стоп, мне рано избавляться от него! И к тому же я не меценат, кому ни попадя раздаривать шедевры! А это будет грозное оружие! Только бы взглядом на него не напороться! Мне самому, законному владельцу. И, убрав его в бумагу от дождя и ничего уже не опасаясь, я уверенно пошел к себе домой.

Занималось утро новой жизни…

Почему ко мне никто не ходит?!

ФРАЗАРИЙ

Кинг-конг — это обезьяна с голливудской внешностью.

«Надо смотреть в корень», — говорил Козьма Прутков, когда лень было его извлекать.

«Тебе врачи советовали больше ходить, а не гулять!» — говорила жена мужу.

«А я не знаю, чего ему не сидится», — говорил закройщик клиенту про его новый костюм.

«Хорошо там, где нас нет» — название газетной статьи о швейцарских тюрьмах.

Когда отстаиваешь честь флага, свою уже некогда.

Интересно, что ногами, в которых правды нет, давят из винограда вино, в котором истина.

Наш мужик без очереди может пропустить только рюмочку.

Всеукраинская акция в поддержку штанов.

Экономика диктует свои законы, но у экономистов сегодня не диктант, а сочинение.

Честного человека разве купишь? Он такую цену заломит!..

Не становитесь на скользкий путь — там такие пробки…

Обещание жениться тоже может быть предвыборным.

Картина «Непутевый обходчик».

Знаете, каких трудов стоило Дарвину заставить обезьяну работать?

Народу дали свободу с условием, что он не будет ею пользоваться.

Человек сначала учится говорить и только потом — молчать.

Профессия — зритель в корень.

Все люди делятся на тех, что делится и тех, что не делится.

На земле хорошо, но недолго..

Говорят, в эту новогоднюю ночь будут показывать обращение народа к президенту.

«Любимый город может спать спокойно!» — говорил грабитель, доставая пистолет с глушителем.

Пиара мало не бывает

– Здравствуйте! Моя фамилия – Володарский, может, где-то слышали? – так любил я одно время начинать звонки по телефону, и не было человека, который ответил бы: «Нет, знаете ли, не довелось!» или сразу бросил трубку.

И это не удивительно! Мои знаменитые однофамильцы делали революцию, писали сценарии (Эдуард Володарский), озвучивали дурным голосом фильмы (Леонид Володарский), один Володарский, его звали Лев – при Брежневе был даже членом ЦК КПСС. То есть многие вносили посильный вклад, чтобы моя фамилия стала не только звучной, но и известной.

Помню, едем мы с сыном в троллейбусе номер 19 по Киеву, и водитель объявляет:

– Наступна зупинка – вулиця Володарського.

– Папа! – говорит мне сын, – мы выходим!

С некоторых пор к благородному делу прославления фамилии подключился и я. И хотя улицу в Киеве давно переименовали, но было время, когда на запрос в Гугл: «Александр Володарский» – прежде всего выплывали материалы обо мне.

Все изменилось с ноября 2009 года. Наступил день, даже не день, а – хмурое утро, когда некто, жалкий самозванец, которого угораздило родиться Александром Володарским, провел акцию протеста в Киеве, под стенами Верховной Рады. В ходе этого мероприятия он вместе с партнершей в голом виде публично имитировал на улице половой акт и, в конечном итоге, был арестован. Об этом радостно сообщили многочисленные средства массовой информации во всем мире...

Вы даже не представляете, сколько людей, знакомых и незнакомых, звонили мне в тот день! Самые смешливые хихикали и поздравляли, но всех интересовали подробности.

– Cаня, ты дома?

– Дома.

– Тебя отпустили? А партнершу твою тоже?

Особенно растревожились женщины. Даже малознакомые хмыкали в ответ на мое недоумение и просили рассказать, что со мной сделала верная Анна. Когда ближе к ночи стали звонить проснувшиеся друзья из Америки, терять мне уже было нечего. Я плюнул и стал красочно расписывать свои подвиги. Слава моя росла и множилась не по часам – по минутам! Позвонила даже какая-то тетка из Австралии, которая, оказывается, работала когда-то с моим папой, и спросила:

– Саша, надеюсь, ваш папа этого позора не видел?!

Только услышав, что папа пять лет, как ушел, она угомонилась. Короче, был момент, когда я даже почувствовал благодарность к тезке-однофамильцу. Однако вскоре появились подробности биографии отличившегося под Радой «факоимитатора» Володарского. И биография юного героя оказалась настолько одиозной, что на меня не надевалась никак. Например, он – анархо-синдикалист, а я даже слова такого не знаю. И вид у него на фото такой унылый, что, мне кажется, этот самый акт он мог только имитировать.

Тем не менее, с тех пор на запрос в Гугле: «Александр Володарский» – первым выскакивает все о нем, а не обо мне. И хотя я бился не по-детски: выпускал книги, был автором многих театральных премьер, давал концерты и интервью – Гугл оставался невозмутим.

Плюнул я на это и забыл. Вернее, забил. Но жизнь напомнила. Недавно немка-врач, которая занималась восстановлением моей ноги после операции, поинтересовалась, и, услыхав, что я – «шрифтштеллер», то есть писатель, уважительно посмотрела на меня и уточнила:

– Известный?

– Известный! – подтвердил я, и добавил из скромности, – достаточно известный.

Не говоря больше ни слова, она бросила мою ногу, взяла телефон, загуглила, и тут же из злопамятной немецкой Википедии первым, а также вторым и третьим номером выскочили сообщения западных СМИ об этом знаковом событии и выглянуло лицо проклятого анархиста Володарского.

– О, это вы? – спросила докторица с неподдельным интересом.

– Найн! Кайн! Нихт! – попытался возразить я, и был не прав, потому что она сразу потеряла всякий интерес не только ко мне, но и к моей ноге.

Вот так имитация половой деятельности может перебить многолетнюю творческую деятельность.

Впрочем, репутация – дело наживное, а время работает на меня. Кстати, я – Александр Ефимович, а тот гад – Александр Викторович. Но кого нынче интересуют тонкости… Так что после того случая в немецкой клинике, я решил больше никого не переубеждать… Пиара мало не бывает!

День болельщика

Очередное праздничное ноу-хау от Семена Альтова

Здоровые мужики болеют не сами, а за кого-то.

Когда наши выигрывают, эта болезнь поднимается до уровня национальной идеи. Если на улице обнимаются и целуются незнакомые люди, значит, «Зенит – чемпион!»

Спорт для болельщиков – это гениально придумали! Ты у телевизора грызешь чипсы, а кто-то при этом в поте лица жмет на педали, дубасит противника, жмет штангу. И кажется, ты сам принял в этом участие. У впечатлительных имела место травма колена, когда на экране кого-то бьют по ногам!

Люди не помнят, в каком году кто что изобрел, кто когда правил. Времена помнят по футболистам. У меня с детства в голове отпечатались фамилии игроков «Зенита» тех лет. Завидонов, Дергачев, Гек….

Ни одна шекспировская драма не вызывает таких страстей у такого количества зрителей, как футбол. Причем интрига игры, в отличие от сюжетов Шекспира, непредсказуема. Никто не знает, на какой минуте куда полетит мяч и где упадет! Круглое – непредсказуемо. Кожаный мяч – талантливый драматург.

На стадионе можно и нужно орать. Вот где свобода слова, в том числе матерного.

Как двигатель автомобиля делает водителя гораздо мощнее, так спорт делает зрителя как бы быстрее, сильнее и дальше.

Негативные эмоции болельщика спорт превратит в позитивные. Начальство достало, жена постарела, дети – уроды, в животе язва… и тут Кержаков забивает гол! Сразу наступает гармония. Что бы ни творилось в стране, в доме, в желудке, когда на стадионе орешь хором «Мазила!», становится легче.

Мир во всем мире наступит тогда, когда сборная Земли по футболу сойдется со сборной Сатурна. Все земляне наконец станут братьями.

- Эсэмэска. Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди!

- Как отмечать? Смотрим по телевизору лучшие голы месяца и заново испытываем оргазм. А кто не испытывает, – тот предатель!

- Тост. Если ты болельщик, это не лечится. Ура!

Прыжок

У каждого из нас есть свои страхи. Я, например, боюсь высоты. Началось это в Одессе. Спустя пару месяцев после приезда я познакомилась с моряком. Юноша был маленького роста и невзрачной наружности. Пленившись его формой и «морской походкой вразвалочку», я согласилась на свидание. Он пригласил меня в центральный парк им. Шевченко покататься на аттракционах и побродить по тенистым аллеям. По дороге вёл себя, как полагается умеренно влюблённому: купил цветы и почему-то кулёк с семечками, выстоял большую очередь за растаявшим мороженым и горячо рассказывал о морских сражениях при его непосредственном участии. Мы покатались на «американских горках», на качелях и даже на детских лошадках. К тому времени мой морячок уже гордо вёл меня, обняв за плечи, время от времени убирая руку, чтобы отдать честь проходящим офицерам. Мы остановились у парашютной вышки. Мой кавалер спросил меня, «не слабо́» ли мне прыгнуть с парашютом? Естественно, мне было «слабо́», но сознаться в этом было бы ещё бо́льшей слабостью. Не подумав о том, что на мне короткая юбка, я трусливо вскарабкалась за ним на вышку. Я посмотрела вниз с высоты 30 метров и обомлела. Поляна подо мной пестрела любопытными. Влюблённые парочки, студенты, нетрезвые подростки, моряки, группы молодых курсантов – кого там только не было! И все они с интересом смотрели вверх. Первым прыгнул морячок. У меня началась паника, но отступить было «слабо́». Опытный инструктор уже закрепил на мне парашютную сбрую и, торопливо объяснив основные правила прыжка, легонько подтолкнул в спину. Мой полёт, казалось, длился вечность. Юбка взметнулась вверх, открыв ликующей толпе мои сомнительные прелести, в голове стучало, сердце билось неровными толчками... Приземлившись под оглушительный свист, топот и бурные аплодисменты Черноморского флота, я попыталась найти своего поклонника. Моего бравого морячка внизу уже не было. Похоже, у него были свои собственные страхи.

Пусть не падает индекс…

Про индекс Доу-Джонса

Пусть всегда будет небо!

Пусть всегда будет солнце!

Пусть не падает индекс

Доу (черточка) Джонса!..

Влез в потертые джинсы –

За картошкой шагаю

И о Доу и Джонсе

По пути размышляю.

Сердцем я понимаю:

Индекс – дело святое.

Что он значит – не знаю.

Что-то очень крутое.

И от мыслей подобных

Деловит я до жути.

Индекс Джонса и Доу –

Это то, с чем не шутят.

То, с чем недопустимо

Абы как обходиться!

Что в колхозе родимом

Хрен кому пригодится.

Размышляя о Северной Корее

Выйду в сени, из кружки запью седуксен…

Ты не в сердце моем, Ким Ир Сен!

И стою не в раю, и уйду во грехе,

Не согретый идеей чучхе.

И чужда мне паньхваньского шлюза вода,

И помпезность Пхеньяна чужда.

Мне до дрожи родная земля дорога,

Где своих м...ков – до фига.

Про штуку

Ежедневно погружаясь

В нашей жизни круговерть,

Что сильней? – понять пытаюсь.

«Фауст»?.. «Девушка и смерть»?..

Так когда-то, в детском споре,

Надрывала пуп шпана:

«В драке слон кита поборет!» –

«Вот и враки! Кит слона!»…

Штуку баксов раздобуду

И ответ родится вдруг –

Эта штука, гадом буду,

Посильнее прочих штук!..

Но опять в душе сомненья.

Снова книжки потрошу.

Топчется в углу мгновенье.

Ждет, чего же я решу.

Берегись автомобиля-2

Следователь Подберезовиков закончил снимать показания и протянул протокол задержанному:

– Прочитайте и распишитесь!

Правонарушитель пробежал глазами оба исписанных листа, вздохнул и поставил закорючки со всех сторон протокола.

– И все-таки объясните мне, Деточкин, ну зачем вы угоняли машины? Да еще в одиночку, без прикрытия… Ведь рано или поздно вас бы все равно поймали! Объясните мне, без протокола, – зачем?

– Так ведь… воруют, гражданин следователь! – по-детски наивные глаза угонщика, чуть подрагивая от набегающих слез, смотрели на следователя.

– Кто ворует? – с нажимом уточнил сидевший напротив Подберезовиков. – Давайте разберемся! Второго числа этого месяца вы угнали «девятку» у сторожа Егорова. «Ладу-Калину», которая, как вы сами отметили, по дороге у вас развалилась и до гаража не доехала, увели из-под окон участкового врача Татьяны Ивановны Чудиловой. Случилось это шестого марта, не так ли? А не далее как вчера, гражданин Деточкин, вы попытались увести прямо со стоянки автосалона бежевую «Приору», за рулем которой мы вас и задержали. Причем действовали с особым цинизмом, потому как ее будущий владелец, заслуженный учитель Саночкин, в это время оформлял документы на ее покупку. Да еще, между прочим, в кредит. Все перечисленные – уважаемые люди, работяги, отлично характеризуются с места работы. Мы и по своей картотеке их проверили – все чисто!

– Вы меня не совсем правильно поняли, гражданин начальник, – взволновался разоблаченный преступник. – Все не так! Не они воруют!

– Не понял! – поднял брови следователь и выразительно посмотрел на подписанные бумаги. – Решили поменять показания? С чего бы вдруг?

– Нет, записано у вас правильно, только… – попытался оправдаться злоумышленник, но вдруг чего-то испугался и замер на полуслове.

– Только – что? – выжидательно облокотился Подберезовиков на край стола.

– Воруют те, кто выпускает такие автомашины! – перешел на шепот Деточкин, словно выдавал важный государственный секрет. – Я собрал данные, я провел многочисленные экспертизы, у меня есть неопровержимые факты! Это преступное сообщество, и имя его – «АвтоВАЗ»! И все те, кто на нем работает…

– Как это? – опешил следователь, решив, что угонщик начал косить под сумасшедшего.

– Очень просто! А вы возьмите и подсчитайте, сколько они уже вытянули бюджетных денег? А сколько потратили и еще потратят автовладельцы на ремонт? Покупая их же запчасти по бешеным ценам?..

– Тут вы правы, – с горечью согласился его визави, вспомнив то недалекое время, когда сам мучился со своим «жигуленком». – Но и вы тоже хороши! – попытался пристыдить Подберезовиков не в меру распаленного собеседника. – Отправились бы, в конце концов, на завод и взорвали бы их конвейер к чертовой матери!..

– Ну вы даете! – восхищенно произнес Деточкин, проникаясь к оппоненту все большим уважением.

– Это я, конечно, хватил… – смущенно добавил тот. – А вот что касается угнанных машин, вопросы остаются!

– Какие?

– Что вы собирались с ними делать? Только правду.

– А что с ними еще можно сделать? – переспросил Деточкин, приподняв брови. – Только одно – утилизировать. А владельцы – получат страховку. Я ведь, гражданин следователь, не забывайте, по профессии – страховой агент. Их всех заранее застраховал. И Егорова, и Чудилову, и тем более Саночкина. Могу и полисы показать…

Почувствовав комок в горле, служитель закона встал, подошел к окну и достал сигарету. Под окнами его кабинета стояла недавно купленная «десятка», красиво отражаясь в свете уличных фонарей. На выходные Подберезовиков собирался поставить ее в автосервис, чтобы устранить непонятный стук в коробке передач. Постояв пару минут, он вернулся к столу и протянул Деточкину пачку:

– Закуривайте…

– Спасибо, я бросил, – извиняющимся тоном отказался тот.

– А страховать вы, надеюсь, пока что не бросили? – полюбопытствовал следователь.

– Пока еще нет.

– Тогда вот вам пропуск и до завтрашнего дня можете быть свободны. А завтра, ровно в девять ноль-ноль, я жду вас в своем кабинете. С вещами и… с чистым страховым полисом.

Детское время

Генерал в лесу

Вчерашнее холодное молоко

В лесу очень подозрительные дупла в деревьях. Генерал, когда проходил мимо дупла, всегда хотел посветить туда фонариком. Ему казалось, что кто-то там шепчется. Один раз ему послышались слова «нанесём удар», в другой раз – слово «десант».

Однажды генерал проходил мимо дупла, и ему послышались слова «танковая дивизия». Генерал не выдержал и залез в дупло рукой. И его кто-то там уколол иголкой в указательный палец. Генерал вытащил руку, из пальца текла кровь (как когда берут на анализ). «А вдруг меня отравленной иголкой!» – испугался генерал. Он стал давить на палец, чтобы выдавить яд. Потом достал из кармана зелёнку и помазал рану. А потом замотал бинтом.

– Ну держитесь! – громко сказал генерал. – В атаку!

Он поднял ведро с водой и вылил в дупло всю воду.

– Сейчас вы оттуда все вылезете! Если у вас нет баллонов с воздухом!

И вдруг из дупла вылез министр обороны. Весь мокрый.

Генерал так растерялся, что вместо «здравия желаю» или «виноват» сказал:

– Рад стараться!

И проснулся. Это был кошмарный сон. Генерал померил температуру – 38,3. Он подошёл к зеркалу и сказал «а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а», – горло было красное.

– Вчерашнее холодное молоко, – сказал себе генерал. Но не стал вызывать врача. Герой.

Покороче

Шёл генерал по лесу и случайно наступил на муравейник. Не заметил и дальше пошел. А муравьи кричали ему вслед:

– Эй! Смотреть надо! Слепой! Слон! Чтоб тебя деревом придавило!

Генерал слышал, но думал, что это не ему кричат. В лесу всегда шумно. Все друг другу кричат и часто ругаются. Если каждый день бываешь в лесу, уже не обращаешь внимания на крик.

– Я этому генералу отомщу! – сказал один решительный муравей. – Я ему все волосы на голове повыдёргиваю, когда он будет спать!

– Правильно! – сказали другие муравьи. – Пусть знает!

И решительный муравей пополз догонять генерала.

А генерал ничего не подозревал и ровно в двенадцать часов ночи постелил себе под орехом еловые ветки и лёг спать. А ночью генералу приснилась парикмахерская и как его стригут.

– Покороче, если можно, – говорил генерал во сне, – как в уставе.

– Сделаем покороче, – отвечал во сне парикмахер.

А утром генерал проснулся, потрогал голову, почувствовал, что волос нет, и подумал: «Значит, это был не сон. Отлично!»

Генерал и грибы

Генерал пошёл в лес за грибами. Марширует по тропинке: раз, раз, раз. Вышел на полянку и нашёл сыроежку. А рядом с сыроежкой росла поганка. Генерал посмотрел на поганку и сказал себе:

– Отставить!

– Здравствуй, генерал!

На полянке стоял леший с зелеными волосами.

– Здравия желаю! – ответил генерал.

– За грибами?

– Так точно!

– Много грибов-то насобирал?

– Никак нет!

«Что за ерунда? – подумал леший. – На простом языке ответить не может, всё по-военному».

Подумал так и решил генерала подловить: задать ему вопрос, на который по-военному ответить не получится. И спросил:

– А что ты с грибами будешь делать? Жарить или грибной суп сваришь, а?

– Есть!

– Ух ты! Опять по-военному!

– Так точно!

И генерал пошёл дальше.

Генерал и колобок

Лиса сидела на поваленном дереве и ни о чём не могла думать. Потому что очень хотела есть. Она бы сейчас даже колобка съела. Но лучше курицу или зайца.

А тут – катится по тропинке колобок. Увидел лису и говорит:

– Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл…

«Всегда одно и то же поют! – удивилась про себя лиса. – Семнадцатый колобок – и одно и то же! Лишь бы не вчерашний».

– Давно ты ушёл? – спрашивает лиса.

– Вчера. И от медведя, и от волка, и от зайца…

«Вчерашний! – огорчилась лиса. – Может, пусть катится? А если до вечера ничего другого не попадётся? Ну, не попадётся…»

– …И от генерала!

– Что – от генерала? – переспросила лиса. – Я задумалась, пропустила. Слова какие-то новые?

– Ушёл! Я от генерала ушёл. Три часа назад.

«Ишь ты! – подумала лиса. – Даже от генерала! Герой!»

И лиса с интересом посмотрела на колобка. А потом она его съела.

А через пять дней она встретила в лесу генерала и стала его дразнить:

– Эй, что же ты колобка-то не мог съесть?! Какой же ты генерал?! Как же ты армией-то командуешь?!

– Да я просто есть не хотел! – оправдывался генерал. – Я за час до этого три тарелки борща съел!

Генерал и медведь