«Фонтан» Марианны Гончаровой (журнал одного автора) №102 (305) – весь номер на одной странице

Читатели, надеюсь, помнят, что после выхода нашего юбилейного 300-го «Фонтана» мы обещали в дальнейшем некоторые наши номера делать, так сказать, именными.

И один (январский) даже выпустили. Автором всех текстов в нем был наш многолетний автор и друг незабвенный Георгий Голубенко.

Сегодняшний (апрельский) номер тоже именной.

Автор всех материалов в нем тоже наш постоянный автор и прекрасный друг – Марианна Гончарова.

Увы, тоже безвременно покинувшая этот, мало, как выяснилось, приспособленный для нормальной жизни, мир…

Мы обязательно продолжим выпуск именных номеров. В них будут и другие наши любимые авторы – и (за почти тридцать лет жизни журнала) ушедшие, и, те, кто продолжает, дай им Б-г здоровья, жить и писать свои замечательные, украшающие страницы «Фонтана», рассказы, стихи, миниатюры, афоризмы…

Сегодня же наш автор – Марианна Гончарова.

Не сомневаюсь, что читатели получат огромное удовольствие и от чтения уже знакомых рассказов Марианны и тех, что прочтут впервые.

И еще раз испытают печаль от ее такого неожиданного трагического ухода…

Наше более чем двадцатилетнее сотрудничество с Марианной Гончаровой началось с того, что в начале 2000-ых в редакцию пришло вот такое письмо:

«Здравствуйте уважаемый редактор «Фонтана». Пишет вам Марианна. Так у нас в Черновцах зовут каждую вторую козу. А вчера я встретила на улице веселую лошадь. Мы полчаса с ней рядом стояли и ржали. Уже не помню над чем…»

Дальше Марианна писала, что читает «Фонтан» и что он ей нравится. Собственно, это все.

Я ей тут же ответил. Написал, что, судя по началу письма, она, возможно, сама что-то сочиняет. И если да, то попросил немедленно что-нибудь прислать. Через несколько дней я получил от нее рассказ. И в очередном номере журнала он был напечатан…

С тех пор Марианна Гончарова была постоянным автором одесского журнала «Фонтан» и моим близким другом. И все эти годы я был редактором ее книг.

Вот аннотация к одной из них:

«За двадцать лет литературной работы Марианна Гончарова написала чуть ли не два десятка книг – несколько книжек рассказов, три книги повестей и даже один роман. Книги разные, о разном, но стоит открыть обложку, тут же убеждаешься, что автор всех этих тонких, лирических и одновременно веселых литературных шедевров – именно она, Марианна Гончарова. В ней, созданный автором удивительный мир, продолжает открывать свои тайны…

Фейерверк лиц и характеров, чудесных случаев и неожиданных встреч.

Попутчики, прохожие, идущие навстречу, идущие мимо, идущие вместе с автором рядом… И рядом с ними, с людьми, животные и птицы, так похожие на людей.

Иногда даже лучше, гораздо лучше…»

Марианна получала десятки прекрасных откликов на свои книги. Я их собирал, ей самой и в голову не пришло этим заниматься…

Вот фрагмент одного из них:

Опубликовано, кажется, на ОЗОНе под ником ЕНИ

«Я не могу быть объективной, рассказывая о книгах Марианны Борисовны. И оценивать их адекватно тоже не могу. Понимаете, есть книги, читать которые скучно, есть книги, читать которые интересно. А есть ещё другие книги. Читая их, плачешь. И не потому, что жалко кого-то, а вот вроде бы просто так. От пронзительной трогательности, от невнятной какой-то тоски по несбывшемуся, от стеклянно хрупкой, но опасно острой чистоты и искренности, от перехватывающего дыхание восторга... Как будто падаешь в небо. И плачешь, не в силах выдержать столько эмоций одновременно…»

Марианна была удивительно скромным человеком.

И хотя у нее тысячи читателей, она не имела шумной (тем более, скандальной) славы, обеспечивающей авторам большие тиражи и финансовый успех. Она, если можно так выразиться, более талантлива, чем популярна. А если говорить об отношении издательств к авторам в последние годы, то это может звучать так: «Есть писатели, которым платят, а есть, которыми гордятся». Так вот, писателем Гончаровой преимущественно гордятся.

Это, на мой взгляд было одной из причин ее такого раннего ухода: она в течение многих лет была вынуждена совмещать литературную работу с поденщиной преподавателя. Что делать, литературный труд нераскрученнного (простите за жаргон) автора, независмо от масштаба дарования, не может обеспечить ему нормальную жизнь…

Когда исполнилось 9 дней со дня ухода Марианны, я написал в фейсбуке:

«Говорят, она сегодня предстала перед Всевышним…

Конечно, ее сразу захотели направить в рай. Безо всяких судебных церемоний. Ей там заранее было зарезервировано место. Еще при рождении…

Но, думаю, Всевышний попросил сделать для него исключение. Он наверняка захотел не только повидаться с Марианной, но и поговорить. Потому что она была одной из тех немногих, кто напрямую делал Его святое дело на Земле.

Возможно, Он захотел поблагодарить ее…»

Последняя книга Марианны, которая успела выйти при жизни называлась «Когда Луна снимает шляпу…»

К ней был такой эпиграф.

Им и закончу…

«– Как ты?

– Пребываю в благодарности.

– ?!

– Это мой личный протест против устройства мира…»

Будем помнить!..

Зельман, тапочки!

В начале 2006 г в Одессе прошел вечер, посвященный выходу сотого номера журнала «Фонтан». Присутствовали и выходили на сцену авторы журнала.

Вышла и Марианна. И прочитала рассказ «Зельман, тапочки!». И как прочитала!.. Помню, знаменитый тогда (кстати, не менее, чем сегодня!) Янислав Левинзон, попросил у нее автограф. В очереди постоял…

Уезжал Шамис. Сказал – приходите, возьмите, что надо.

Народ потянулся. Прощаться и брать.

Горевоцкие тоже пошли. Оказалось – поздно! На полу в пустой гостиной валялась только стопка нот «Песни советской эстрады», а на подоконнике стояла клетка с попугаем. Горевоцкая, тайная жадина, стала голосить – да зачем же вы уезжаете, кидаться на грудь Шамису, косясь – а вдруг где-нибудь что-нибудь. Шамис, растроганный показательным выступлением Горевоцкой, говорит: что ж вы так поздно, вот посуда была, слоники, правда пять штук, книги, кримплены. А Горевоцкий шаркает ножкой: да что вы, мы так, задаром пришли. После горячих прощаний Горевоцкая уволокла– таки ноты и попугая. Не идти же назад с пустыми руками.

Попугая жако звали Зеленый. Зеленый был серый, пыльный, кое-где битый молью, прожорливый и сварливый. На вопрос, сколько ему лет, Шамис заверил, что Зеленый помнит все волны эмиграции. Даже белую, в двадцатые годы.

Первый день у Горевоцких Зеленый тосковал. Сидел нахохленный, злой. Много ел. Во время еды чавкал, икал и плевался шелухой. Бранился по-птичьи, бегал туда-сюда по клетке и громко топал.

На следующее утро стал звонить. Как телефон и дверной звонок. Да так ловко, что Горевоцкая запарилась бегать то к телефону, то к двери.

Еще через сутки попугай прокричал первые слова:

– Зельман! Тапочки! Надень тапочки, сво-о-лочь!

– Значит, он и у Зельмана жил!.. – заключила Горевоцкая.

Зельман Брониславович Грес был известным в Черновцах квартирным маклером.

Последующие пять дней Зеленый с утра до вечера бормотал схемы и формулы квартирных обменов, добавляя время от времени «Вам как себе», «Побойтеся Бога!», «Моим врагам!» и «Имейте состраданию». Тихое это бормотание внезапно прерывалось истеричным ором:

– Зельман! Тапочки! Надень тапочки, сволочь!

Через неделю в плешивой башке попугая отслоился еще один временной пласт, и Зеленый зажужжал, как бормашина, одновременно противно и гнусаво напевая:

– Она казалась розовой пуши-ны-кой

В оригинальной шубке из песца...

– Заславский! Дантист! – радостно определила Горевоцкая. – Я в молодости у него лечилась, – хвастливо добавила она и мечтательно потянулась.

Зеленый перестал есть и застыл с куском яблока в лапе. Он уставился на Горевоцкую поганым глазом и тем же гнусавым голосом медленно и елейно протянул:

– Хор-роша! Ох как хор-роша!

Горевоцкий тоже посмотрел на жену. Плохо посмотрел. С подозрением.

– Может, он тебя узнал?!

– Да ты что?! – возмутилась Горевоцкая. – Побойся Бога!

– Имейте состраданию! – деловито заявил Зеленый и, громко тюкая клювом, принялся за еду.

Ночью он возился, чесался, медовым голосом говорил пошлости и легкомысленно хохотал разными женскими голосами.

– Бордель! – идентифицировал Горевоцкий, злорадно глядя на жену. – Значит, ты не одна у него лечилась!

От греха попугая решили отдать в другие руки. Недорого. Зеленый, в ожидании участи, продолжал напевать голосом дантиста, внимательно следя за Горевоцкой из-за прутьев клетки:

– Моя снежи-ны-ка!

Моя пуши-ны-ка!

Моя царыца!

Царыца грез!

Вечером пришла покупательница – большая любительница домашних животных. Зеленый пристально взглянул на потенциальную хозяйку, отвернул голову и скептически изрек:

– Ничего особенного! Первый рост, шестидесятый размер!

– Это я шестидесятый размер?! – возмутилась покупательница и, обиженно шваркнув дверью, ушла.

– Магазин готового платья? – предположил Горевоцкий. И тут же засомневался: – Хотя... попугай в магазине...

– А может, Фима Школьник? Он немножко шил... – покраснела Горевоцкая и опустила ресницы.

– Школьник? – подозрительно переспросил Горевоцкий.

Зеленый четко среагировал на ключевое слово «школьник» и завопил:

– Вон из класса! И без родителей можешь не возвращаться!..

– Живой уголок. В сто первой школе, – хором заключили Горевоцкие.

А Зеленый секунду передохнул и заверещал:

– Зельман! Тапочки! Сво-о-лочь!

По городу разнеслась весть, что попугай Горевоцких разговорился и раскрывает секреты прошлого, разоблачает пороки прежних хозяев и при этом матерится голосом бывшего директора сто первой школы.

Из Израиля, Штатов, Австралии, Венесуэлы полетели срочные телеграммы: «Не верьте попугаю! Он все врет!»

Горевоцкие завели себе толстый блокнот, забросили телевизор, каждый вечер садились у клетки с попугаем и записывали компромат на бывших владельцев птицы.

«Морковские, – писал Горевоцкий, – таскали мясо с птицекомбината в ведрах для мусора».

«Реус с любовницей Лидой гнали самогон из батареи центрального отопления».

«Старуха Валентина Грубах, член партии с 1924 года, тайно по ночам принимала клиентов и торговала собой».

«Жеребковский оказался полицаем и предателем, а жена его заложила».

«Сапожник Мостовой, тайный агент НКВД, брал работу на дом и по ночам стучал. Причем не только молотком, но и на соседей».

Однажды Зеленый закашлялся и сказал, знакомо картавя:

– Алес, Наденька! Гэволюция в опасности!

Горевоцкие испуганно переглянулись. А попугай с той поры замолчал. Выговорился.

И только иногда, когда Горевоцкий приходит с работы, попугай устало и грустно произносит:

– Зельман, тапочки! Надень тапочки! – и ласково добавляет: – Сволочь...

Личинка, британцы и принц Ацдрубаль

Есть в Карпатах такой маленький городок – Вижница. Город художников, поэтов и авантюристов. В Вижнице заканчиваются цивилизация, время, мир. И начинается вечность. Дальше, то есть выше, ходят не в туфлях, а в постолах, ездят не на автомобилях, а верхом на крепких лошадях, лечатся не таблетками, а травами, поклоняются духам воды, леса, гор и привораживают любимых. Привораживают, заговаривают, пришёптывают любимых на всю жизнь или на время. Это уже кто как любит. А если от любви страдают, если страдают от любви – распускают косы по плечам, идут в горы и ищут в лесу старую ворожку, что готовит зелья горькие, отворотные. Да мало ли… Сколько там ещё загадок и тайн! В Вижнице заканчиваются рельсы. Обрываются – и всё. Дальше – тишина, небо, горы, таинственный звон и синий цветочек чебрик.

Именно туда, в загадочную Вижницу, и собрались приехать британцы. Точнее, жители Манчестера. Их интересовали белые грибы, травы, местные живописцы, водопады, старинные автокефальные соборы и – горы, горы, горы.

Толмачей для англичан пригласили из нашего агентства. Должны были ехать Асланян, Розенберг и я. Но Асланян и Розенберг подрались в магазине «Дружба народов». Из-за «Беовульфа». На староанглийском. Это было ещё тогда, когда книг не хватало и интеллигентные люди даже дрались за право обладания. Асланян и Розенберг подрались, повалив несколько стеллажей. Их забрали в милицию, и мне пришлось одной ехать за англичанами в Ленинград, а потом сюда, в Вижницу. Конечно, если бы я была в тот момент в магазине «Дружба народов», я бы тоже подралась с Асланяном и Розенбергом. И не исключено, что победила бы. Потому что «Беовульф» – редкость большая и на дороге не валяется.

Вместе со мной в Ленинград за гостями от общественности Черновицкой области выехала самая серьёзная женщина города Черновцы Стефания Фёдоровна Личинка. Личинка – самая серьёзная женщина не только потому, что у неё абсолютное отсутствие чувства юмора. Нет. Самая серьёзная женщина – это общественный статус. Объясняю. Каждый год в канун восьмого марта в Черновицком областном драматическом театре проходит торжественное собрание, посвящённое этому международному дню, о котором другие народы, кроме бывшего советского, имеют смутное представление. В президиуме собрания сидят суровые дядьки в пиджаках, с ответственными лицами. В виде исключения в этот день в президиум сажают трёх женщин. Как правило, одних и тех же. Это профсоюзные деятельницы в костюмах джерси, с навеки залакированными прическами со следами бигуди. Личинка была одной из трёх. Испокон веков в нашем городе их называют самыми серьёзными женщинами Черновцов. А кого же ещё можно посадить в такой президиум?

Вот в такой компании я и выехала поездом в Ленинград. У Личинки в полиэтиленовой сумке под кожу лежала наличность, выданная ей городом для встречи британцев: посещением дворцов, музеев, театров и ресторанов.

Всю дорогу Личинка рассказывала мне, как в юности она не поддавалась на происки империализма. И в ГДР, и в Польше, и в Болгарии. Она поучала меня долго, больно тыча в моё плечо твёрдым профсоюзным пальцем и подозревая меня во всех грядущих грехах. Она воспитывала меня, бесцеремонно называя на «ты», пока в соседнее купе не вошли офицеры. Глаз Личинки заблестел, она завершила воспитательный час, поправила перед зеркалом причёску, вышла из купе и мечтательно уставилась на проплывающие за окном пейзажи. Офицеры зазвенели бутылками и возбуждённо загалдели, приглашая меня и Личинку принять участие в военных увеселительных мероприятиях. Я отказалась резко и сразу. Личинка поломалась и согласилась. Ещё через час Личинка сняла пиджак. И всякую ответственность. Она пела песни своей юности и хохотала. Офицеры поскидывали обувь, бегали к проводнику за стаканами и штопором. И босиком, в форменных брюках и распахнутых кителях, были похожи на пленных немцев.

Гусарская попойка длилась до Ленинграда. Гусары перешли с Личинкой на «ты» и хором пели песню: «Хорошо в степи скакать, свежим воздухом дышать». Личинка разгулялась, но с заветной сумкой при этом не расставалась. Молодец.

Британцы из Манчестера благополучно прилетели и накинулись на Ленинград без объявления войны.

– Скажи им, что я от профсоюза, – требовала Личинка.

– Личинка – от профсоюза! – констатировала я британцам.

– Хорошо, – безразлично кивали британцы.

– Ты сказала? Ты сказала им, что я – профсоюз? – настаивала Личинка.

– Да.

– Ну и что они ответили?

– Они ответили, что хорошо, что вы от профсоюза.

– И всё?! – недоумевала Личинка. – Может, у них есть ко мне какие-нибудь провокационные вопросы?

– У вас есть вопросы к мисс Личинка? – поинтересовалась я.

– Есть! – вдруг активизировался старший группы Дэвид, как оказалось – опытный путешественник, побывавший в СССР несколько раз. – Можно не идти к Авроре, в музей революции и в музей Ленина?

– Можно?.. – спросила я Личинку.

Личинка подняла глаза к небу, посчитала сэкономленные на политической пассивности англичан средства, выданные ей наличностью, и сказав, что это крайне подозрительно, разрешила.

В магазине «Сувениры» на Невском я купила огромный отбойный молоток для своего папы. Это был такой сувенир – шариковая ручка в виде почти метрового отбойного молотка. Папа будет смеяться – решила я и купила это уродище. Личинка прикупила себе бюстик Есенина и осуждающе шипела, что я веду себя крайне подозрительно. Британцы по моему примеру купили отбойные молотки и себе. А потом ещё верёвочные авоськи и меховые шапки-ушанки. Отбойный молоток был громоздкий, хоть и пластмассовый, и не влезал в сумку. Я полдня таскала его на плече. С ним же поволоклась в Кировский театр на «Гаянэ». Уставшие британцы плелись за мной со своими отбойными молотками и в меховых ушанках, похожие на махновцев-стахановцев, только что вышедших из забоя.

– Крайне, крайне подозрительно! – осуждающе кивала головой Личинка и делала вид, что она не с нами.

Пока мы пытались сдать в гардероб авоськи и шапки (молотки у нас не взяли), Личинка пропала. Мы нашли её отбивающейся сумкой от какого-то «не нашего» империалиста, который, приняв её за театральную служащую в её форменном костюме джерси, на разных языках спрашивал, как ему пройти к своему месту. Придя на помощь Личинке, я объяснила империалисту по-английски, куда ему следует пройти и где сесть.

– Скажи ему, что я из профсоюза! – Личинка возмущённо, по-куриному отряхивалась.

– Она из профсоюза, –

послушно отрекомендовала я Личинку.

– А! О!..

Империалист бросился целовать Личинке руки. Она от возмущения вновь замахнулась на него сумкой. Империалист, прижимая руки к сердцу и без конца кланяясь, убыл в указанном ему направлении.

В антракте он появился в нашей ложе, снова кланяясь и извиняясь, и церемонно преподнёс мне красиво запакованную коробочку со словами: «Сувени-и-ир! Португа-а-алия!» Личинка цапнула коробочку и, ловко вытащив из-под кресел папин отбойный молоток, протянула его португальцу: «Сувени-и-ир! СССР!» А мне зашептала:

– Та-а-ак! Вот мы и влипли! Это же приспешник Салазара! Фашист!

– Но в Португалии уже давно нет фашизма! – возмутилась я.

– Может, и нет, но это не даёт тебе право общаться с салазаровским наймитом!

Я горько вздохнула. Наймит был интеллигентен, хорош собой, и во лбу у него явно было несколько качественных высших образований. С изяществом юного князя он поволок отбойный молоток к себе в ложу, послав на прощанье такой отчаянный взгляд, что у меня перехватило дыхание.

В следующий раз приспешник Салазара выскочил на нас в Эрмитаже. Радостно и удивлённо, с сияющими глазами он подпрыгивал и ликовал за спинами моих британцев, размахивая ярким платком, пока я старательно переводила англичанам сведения об экспонатах рыцарского зала. Португалец и сам выглядел бы как рыцарь при дворе короля Артура, если надеть на него доспехи, дать в руки щит и меч Эскалибур. Хотелось называть его «милорд», – он похож был на принца, не осознающего своего высокого положения. Принца по крови, по духу и по воспитанию.

– Та-а-ак… – заподозревала Личинка. – Крайне странно… Ты ему сообщила, что мы собираемся в Эрмитаж?

– Не-ет…

Я сама была удивлена. И обрадована. Империалист наконец назвал своё имя – Ацдрубаль. Его звали Байо Пинто Ацдрубаль. Это было не имя. Песня. Поэма. Через несколько часов шатания по Эрмитажу мы с британцами собрались идти отдыхать в отель. Ацдрубаль увязался за нами. По дороге он пел. Изображал тореро. Танцевал. И без конца целовал мне руки. Личинка шипела и негодовала. Британцы хохотали. У гостиницы под бдительным профсоюзным оком мы с португальцем снова расстались, теперь уже навсегда. Не приходится говорить, что он уносил в своей тонкой и сильной руке моё сердце…

…В цирке шапито, куда мы приехали с англичанами, на арену вышел верблюд. Заносчивый и облезлый, он вышел явно в дурном настроении, всем своим видом демонстрируя презрение к зрителям. Плохо ему было, этому верблюду. То ли несварение, то ли полнолуние, то ли вообще – а ну её, эту жизнь. И я его очень хорошо понимала. Верблюд надменно оглядел публику, выбрал Личинку, оценил её костюм джерси и плюнул. Верблюжий плевок пеной расположился вокруг Личинкиной шеи и улёгся липким боа у неё на плечах. Личинке стало плохо. Она повалилась ко мне на руки, не выпуская сумку с деньгами из цепких пальцев.

– Врача! Врача! – закричали вокруг.

На крик прибежал врач… Им оказался потомок лузитан и Генриха Мореплавателя Байо Пинто Ацдрубаль, принц и воин, отважный рыцарь короля и хранитель Ордена справедливости, правды и красоты. И откачивая мою Личинку, он зашептал:

– Это судьба… – он зашептал. – Судьба! Третий раз! Третий раз мы встретились в этом большом чужом городе! В чужом холодном городе на воде! Это судьба…

И от огорчения, что он шептал это не мне, а Личинке, я проснулась. Поезд стучал на стыках. Тускло горела лампочка в купе. Личинка вскочила и суетливо завозилась, проверяя сумку.

– Я всё напишу в отчёте! – пообещала она, оплёванная в моём сне, но бдительная. – Я всё напишу, когда мы приедем домой, – пообещала самая серьёзная женщина нашего города.

И она написала. Что переводчица, молодая и легкомысленная, которую так неосмотрительно послали встречать важную для города группу, вела себя крайне подозрительно. Подробности занимали три листа.

А я довезла своих британцев в Вижницу и сдала на руки Асланяну и Розенбергу, свободным и помирившимся. В первый же день они потащили британцев смотреть, где заканчиваются рельсы.

Мне же осталось только распустить волосы и пешком отправиться в горы: искать в лесу старую ворожку, пить горькое отворотное зелье. Горькое отворотное зелье – от любви.

Дни времени

(Из старых и новых тетрадей)

*

Хочу уехать куда-нибудь, куда-нибудь далеко, побыть одна.

Например, в монастырь буддийский.

Или в маленький британский городок. Чтоб мелкий бисерный дождик, чтоб запах кофе, ванили, желтые нарциссы вдоль дороги...

Или куда-нибудь в Прибалтику, в Каунас. Сидеть в музее Чюрлиониса, слушать музыку, смотреть картины.

*

Вчера прошла тест «Какой ты город». Я, как оказалось, город-праздник Париж.

Никогда бы не подумала. Всю жизнь строила из себя Лондон. Хм...

*

Мы сидели в «Рандеву». Марина подозвала официанта и стала спрашивать, советоваться, а что бы такое заказать… Говорит, а вот у вас свинина…

Я (легкомысленно и доверчиво): Ой, а мы свиней не едим. У них такие глаза, жалостливые… Их даже догонять не надо. Им не дают никаких шансов совсем…

Марина подумала, говорит, ну ладно, принесите мне телятины…

Я (задумчиво): А телята умеют плакать… Плачут… Слезами…И умные такие…

Марина: А… Вот рыба… (опасливо на меня поглядывая) а вот рыба..

Я уже с готовностью набираю воздуха, чтобы сказать о рыбах…

Марина: Нет. Рыбу – нет… Рыба, она если… Нет, рыбу – нет…

В это время Алеша у меня что-то спрашивает, я отвлекаюсь. Марина шепотом официанту что-то стремительно заказывает и думает, ай, быстро съем, она, эта ненормальная, не заметит… Оказался, кролик…

Словом, о кроликах я сказать не успела… Хотя много чего могла рассказать.

А вот Алеша решил вообще ничего не заказывать. А вдруг я и об овощах могла бы сказать что-то такое… Например, что они пищат, когда их режут…

Да, чуть не забыла. Когда мы с Линой заказали курицу, все как-то успокоились…

*

В поезде ехали, в три часа ночи бодрый женский утренний смех из купе проводников. Диалог:

– Свежо чо-то на уличке, Тоня, свежо, зайка…

– Так ты ж схудла. От тоби и холодно.

(А обе они плотненькие довольно)

– Я вот тоже… попрыбырала, тухли поскладувала, а вин прыходыть и гэто, плаття таке краснэ мэни… Каже, мИрай, Тоня! Я й помИрала, а воно завэлыкэ…

А вин засмиявсь тай кажэ:

Росты, Тоня, ширше!!!

Я их так полюбила этих теток. Милые…

*

Когда чего-то делаешь, например, готовишь у плиты, обязательно о чем-то думаешь. Можно потом спросить:

О чем этот борщ?

А о чем этот салат?

О ком этот пирог?

Про что это пюре?

Об чем эти синенькие?

За что эта фаршированная рыба?

О че-о-о-м дева плачет…

*

Уснула совсем ненадолго, но так крепко! Ах! Так сладко спалось эти минут сорок. Линочка принесла кофе и разбудила: Мару-у-у-сенька! Вставай, в школу опоздаешь.

Нет, ну ведь как здорово… Уходила и кричала мне, что холодно, чтобы я надевала пуховик и шапку. Нет, кто из нас мать?!

*

Я очень хочу написать о Дафнии… Я ее видела в микроскоп в школе. Мы встретились взглядами, и этот факт поразил меня в самое сердце.

*

На выборном участке бродит дедушка и пристает с расспросами, таская повсюду свой бюллетень. Потом остановился у кабинки и задумался – входить-не входить… Раздраженная девушка от комиссии (с интонацией продавщицы уцененных товаров): Ну что, дедушка? Выбрали что-нибудь?

*

Очаг – это дом, где всегда есть свежий горячий суп. Желательно, густой, как любят мои дети зимой и пикантный и холодный – гаспаччо, как любят дети в жару. Дом, это место, куда тянется сердце, где уютно тебе и тепло и спокойно…В нашей квартире есть два маленьких места, где мне приблизительно неплохо…

Первое – это моя спальня, где всегда чистое и разглаженное белье моего цвета, мои спальные носки с медведиками (они по-настоящему спальные, так придуманы, и подарены моей тетечкой из Австралии), мои ночные очки, книга на ночном столике, моя лампа, мои запахи – травы, свежего воздуха, кофе… А второе место – это вот здесь, внизу у компьютера. Комната нижняя освещена каждое утро каким-то нежданным теплым светом. Входишь утром, а там оранжево… Мол, ну где-же ты, я так тебе рада…

*

Позвонила какая-то дама... Говорит: – Это Лариса… Верней, это ЛаГиса… ну, Лагиса… Я еще у вашего отца трениГовалася.

Прошу назвать фамилию. Фамилия мне ни о чем не говорит.

Говорит ЛаГиса, которая тренировалась у моего папы: – Я тоже пишу стихи. Я ей – а я нет, не пишу стихи.

– Ну, а что вы пишете?

– Ничего не пишу.

– Как? Так мне сказали, что вы пишете как этот, который еще про евреев писал…

(А я спокойна – оцените мою крепкую психическую организацию. При том, что в это время я нервно поглядываю на мобильный, потому что жду звонка от сына…)

Хотите, говорит ЛаГиса, почитаю вам… Вы про что хотите? (Тут можно было откланяться, сказать, ой, у меня горит там что-то на сковородке, например. молоко… Но она же не отвяжется) Говорю, ну… что-нибудь лирическое…

Почитала. С надрывом.

– Ну – говорит – и куда мне с этим?

Я бы сказала куда, но такими выражениями не оперирую.

– У меня еще и про Бога есть… Куда же мне это отправить?

Говорю, вы знаете, я там мало понимаю в поэзии… ничего не могу вам посоветовать. Отошлите куда-нибудь…

Она: Не-е-е… Письмо пропадет, я сама отвезу. Перепишу сейчас и отвезу. Сама. В газету сначала. Пусть напечатают, скажу…

*

Напрасно люди посмеиваются над моей верой в знаки. Кроме причинно-следственных связей, есть неуловимые нити, на разных уровнях сознаний, полей, чувств… И кто знает, какие связи важней… Лучше увидеть знак в том, что им не является, чем не увидеть знак вообще…

*

Наша девочка, живущая в Чехословакии, пишет в ЖЖ:

Тут на домах тоже есть таблички, которые у нас гласят «Осторожно, злая собака». Чешский вариант менее пугающий – нарисована собачья морда (овчарка чаще всего) и написано – «Я тут охраняю». На днях я увидела еще один вариант, который привел меня в восторг.

Нарисована морда бультерьера и подпись – «Я добегу до ворот за 5 секунд. А ты?»

*

Прислала знакомая девочка.

– Женщина, почему вы не кушаете?

– Сохраняю фигуру.

– Чтобы сохранить ТАКУЮ фигуру – нужно кушать, и кушать, и кушать!

*

Дедушка-то наш? Еврей чистой воды. Причем, работая на Одесской фабрике игрушек слесарем, ухитрялся не работать по субботам, имея за спиной и немецкие и сталинские лагеря. И в синагогу ходил, и кипу носил, и ножи в доме были разные для разного! И бабушка – одесская махровая еврейка, папина мачеха, кстати. Их уже нет в этом мире. А вот папина родная мама – жива, правда болеет, та самая, что в Одессе на жилмассиве Таирова живет, а раньше – в круглом доме на Греческой... Она – украинка. Все смешалось в нашем доме.

*

Даня рассказывает мне: Мы гуляли с Андрюшкой у озера и видели жабу ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ красоты.

Еще Данька сказал о ком-то: неначатое высшее образование.

*

...Подарю в хорошие добрые руки:

- Огонь голландской печки.

- Взгляд Резо Габриадзе 4 сентября 2004 г. (ох и взгляд!!!)

- Радость, неподдельная, всепоглощающая моей собаки и махание хвостом.

- Смех детворы.

- Аромат мандаринов.

- Летательные сны.

- Шорох-шелест-шепот карпатских сосен.

- Белая дверь в комнату, где елка, подарки и все-все-все!

- Благоухание хороших стихов и хорошей прозы.

- Скрип снега под валеночками годовалого мальчика.

- Голубой дымок из трубы над гуцульской хатой.

- Хрустящий голос Данелия.

- Тишина и свет каплычки в горах.

- Плач Дракона из Перкалаба.

- Ди-и-инь моего ониксового колокольчика, нежный, тихий и чистый динь.

- Танец "Только он и она".

- Кота моего ворожба.

- Мечты Миши Савранского.

- Скрип кресла-качалки.

- Тайны гуцульской окарины.

- Джаз! Джаз! Джаз! Вот это конкретно: « Па-ра-па пэ-э-эу».

- Печаль, которая светла…

*

Читала книгу Марины Дмитревской «Театр Резо Габриадзе». Просто, если бы не лежала, легла бы от смеха, когда в спектакле «Осень нашей весны» птичка Боря Гадай говорит:

«Эх, сейчас бы для полного счастья послушать, как кошку бьют».

Ой, теперь возьму и буду это петь, как народную песню.

*

Туман. Значит, будет солнце. Когда-нибудь.

Чакуня

Ему уже пятнадцать лет – нашему Чаку. Он помесь овчарки с колли. То есть лицо как у немецкой овчарки, а туловище лохматое и рыжее. Роскошный черный воротник на груди, пушистый развесистый приветливый хвост, а главное – добрый, чуткий и умный, как колли. Глаза у него хорошие. Редкие, необычайной красоты у него глаза. Карие, влажные, большие, печальные... Кстати, он умеет подмигивать правым глазом, вот так: эть! эть-эть!

Сколько уж он нас выручал, спасал, оберегал, предупреждал...

Уж сколько он нам котят воспитал, а о наших человеческих детях и не приходится говорить. Вон, двое детей и кот Чемодан – его воспитанники.

Мы его этим летом в лес водили гулять и, конечно, купали после прогулок на всякий случай. Так наш кот прямо изводился от радости, что не его купают, прямо лапы потирал, ха-ха, хи-хи, ага-ага! И такое торжество на морде его вороватой. А Чак огорчался, хотя купаться любит. Ниче-ниче-о-о... – обижался Чак, – ниче-о-о... Ну мы тогда и кота тоже за компанию. А он: меня-то за что?! Я же в лес не ходи-и-ил! А Чак смотрел презрительно и до комментариев не опускался, только подмигивал нам: эть! эть-эть!

И вот приболел наш Чак. Подхватил клеща, бедняга, в лесу, стал шерсть терять, погрустнел, спина облысела. Вызвали ветеринара, кололи инъекциями. Все терпел, мужественный. Потом обстригли его всего. Во-первых, и так лысеет, чего уж тут притворяться, как наш председатель кооператива Йосип Афанасьевич – кумпол совсем как коленочка, но отращивает грядку волос слева, а зачесывает направо, прикрывая макушку. И считается, будто он с шевелюрой. Хотя дизайн этот нехитрый всем понятен. Он же, Йосип, не первый. Как встречаю, так все время волнуюсь за него. Так тревожно. А вдруг ветер?! А вдруг ветер справа?! Ой, глаза б мои не видели.

Словом, обстригли нашего Чака. И чтоб легче уколы было делать, легче мазью обрабатывать, и чтоб не жарко. А случилось наоборот – холодно. Он, бедный, дрожал на утренней прогулке, голенький потому что. Тогда мы на него куртку дочери надели. С надписью на английском «Beauty», то есть «красавица». Красненькую курточку с капюшоном. Чемодан сидит в кресле плетеном, облизывает себя, изогнувшись, и ворчит:

– О! О! Бьюти пошла! О-о-ой, не могу! Ха-ха!

От зависти это. Ему же, толстому, курточка не светит, даже зимой. А Чак с удовольствием в куртке гулял и даже гордился. Косился по сторонам, какое производит впечатление. Нас теперь, кстати, так и можно на даче разыскать, достаточно спросить, а где живут те, у кого голая собачка в красной курточке.

– С капюшоном? Так вон же они.

А когда соседка наша ехидная Ираида Матвеевна спросила: «А чего это у вас собака такая лысая и некрасивая?» – так мы ей сказали, что из собаки нашей человека делаем. И не абы какого, а хорошего и умного. Ираида Матвеевна не поверила и подглядывала за нами, торча макушкой над забором. Подслушивала, как мой сын каждый день с Чаком занимается. Напротив магазинчик небольшой, «Кураж» называется. Даня показывает на вывеску магазинчика и дает команду собаке нашей сообразительной – мол, читай, Чак. И Чак читает:

– Жа-рук... Жарук...

Из-за забора Ираиды Матвеевны – вскрик изумления, ужаса и шорох оседающего тела.

А Чак смотрит на Даньку и хитро подмигивает: эть! эть-эть!

Часовщик

– Эй ты, драсте! – пропищал кто-то за моей спиной. – А который час?

Потом раздался хитрый смешок и веселое похрюкивание.

О! Горецки притопали, отец и сын.

– Здравствуйте, здравствуйте, Горецки! Двенадцать часов десять минут.

– Правильно! – похвалил старший Горецка-часовщик.

Горецка… Наша местная достопримечательность, очень симпатичная и полезная для жизни и порядка нашего города. Францик и Васька. Неразлучная парочка. Сыну лет двенадцать. Он выше своего папы на две головы. Папа у него – гном. Что-что, как-как… А вот так! Гном! Ну гном! Что в этом странного? Вы что, о гномах ничего не слышали? Не-ет, не покемон!!! Скорее хоббит. Хоббитов знаете? Ну вот, он хоббит, но очень небольшой, мелкий хоббит. Карликовый хоббит. Хоббит-лилипут. Симпатичный и ладный. Просто очень маленький. Личико кукольное и румяное. Глаза, брови, уши, рот и нос понатыканы в голову куда попало, но в результате получилось очень даже ничего. Глаза синие с черным ободком. Ресницы пушистые. Ушки острые, как у эльфов. Обаятельный этот Францик Горецка. Но очень уж маленький. Как табуретка. Сейчас-то от этого лечат, дают детям таблеточки разные, дети растут, вырастают. А Францик-часовщик не вырос, так и остался.

Он знаете, какой даровитый?! Рубины в часах меняет за секунду и навечно. Он единственный старинные швейцарские часы взялся реставрировать, часы деда моего мужа, деда Игнация. С таким уважением подошел…Часы огромные, на полстены, с боем. Францик велел положить их на ковер сначала, и лазил по ним, как муравей, ползал, чистил механизм, шуровал там что-то усердно так, сопел, ругался шепотом: «Нет мне покоя, нету!». Потом часы подняли, стремянку пристроили, и на верхнюю ступеньку еще мюллеровские словари, толстые… Четырехтомник. И починил часы. Теперь тикают, бьют, маятник туда-сюда… А часам два века. Францик Горецка… Мастер! Который год в своей мастерской сидит на высоком стуле, с лупой во лбу – чистый гуманоид. И всех на «ты» называет, такая у него за счет его крохотности высокая степень свободы.

– Эй ты, слышь, – кричит он в окошко нашему мэру города, – иди сюда, покажи свои часы, я тебе их почищу… Нет мне покоя…

– Эй ты, – зовет он какого-то местного хлыща – слышь, от чокнутый, что за мода – время на мобильниках смотреть?! Ну ты что, вообще?! Часы купи себе! Часы! Механические часы! Чтоб ти-ка-ли! Не, ну нема покоя, нету!!!

Жена у Францика замечательная – большая, крепкая и выносливая Бируте из Литвы. Медсестра. Когда надевает халат, напоминает белый вместительный холодильник. Промышленный. Говорят же, любовь зла – полюбишь, и все тут. Нет, а что? Она, Бируте, ведь как рассудила? Если высокий стройный блондин или там брюнет, например, это столько хлопот, он же шмыг на сторону, шасть – и все. А в этом Францике росточку – кот наплакал, где посадил, там нашел. И умный, и зарабатывает, и хозяйственный. И шармантный, как сама Бируте говорит. И с характером.

Они когда поженились, природа прямо руками всплеснула, мол, во дают, ну ничего себе!!! Растерялась, засуетилась, забегала… природа… И понятно. У гнома кто может родиться? Только гном. Ну у божьей коровки разве может родиться теленок симментальской породы, белый с рыжими пятнами, с хвостом, игривый? Так и здесь. Но, к счастью, родился обыкновенный Васька с папиными пушистыми ресницами, синими глазами с черным ободком и острыми ушками, спокойный и большой, как мама. И ужасно шармантный. Как папа Францик Горецка.

Которому ничто человеческое не чуждо. Выпивает.

Он по пятницам с друзьями встречается, в баре «Пингвин». И надирается до безобразия. Ему ведь что, разве ж много надо, тяпнул наперсток водки, и вот тебе пожалуйста – уже пьяный. А с ним Петюня Рябка, исполин, грузчик мясокомбината, давний друг, еще с детства. Сидят за рюмочкой, философствуют. Францик: «Время бежит-бежит, а потом раз – и останавливается. А часы, Петюня, – говорит Францик убежденно, – часы – это признак жизни. Тик-так, тик-так! А если нет часов, это все тогда! Ти-ши-на... Надо очень тщательно понимать на часы! Понимать на часы, Петюня, значит понимать на время. А понимать на время значит понимать на жизнь. Понял?!» – с угрозой спрашивает захмелевший Францик. «Понял-понял», – успокаивает друг Петюня Рябка, он понимает, а как же! Особенно друга Францика. Рябка берет маленького часовщика на руки и бережно выносит из бара, а у входа уже ждет Бируте. Она свои шармантные кадры хорошо знает, поэтому ждет терпеливо. Рябка передает пьяненького друга на руки жене, Францик сладко чмокает губами, наваливается головой Бируте на плечо, спит, вздыхая тяжело в воротник: «Нема покоя, нету…» Бируте перехватывает его удобно под коленками и тащит домой. Маленький-то маленький, но крепенький и тяжелый.

Зимой, когда снег, легче. Тогда Васька Горецка, сын Францика, приходит с санками. Отца кладут на них, укутывают старым одеялом и везут…

Францик перед сном сыну, когда тот был совсем маленький, книжки читал. Стихи и сказки детские. По-украински, по-польски, по-русски… Жена его по-русски не очень, не очень… Она ему песенки поет про кукушку, про ветерок там, про сверчка…

А Францик по-русски – сыну Чуковского, ну что обычно все другие родители детям читают.

«Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку, в Африку гулять…»

Это такие специальные страшные стихи Чуковского, чтобы воспитывать в детях отвагу. И чтобы немножко бояться. Дети, знаете ли, вообще-то любят немного бояться, когда неопасно… Понарошку бояться. Мои дети, например, любили сильно побояться, когда рядом мама и папа. И если еще и дедушка, то вообще можно хоть гром. Они тогда прижимались к папе или к деду, вжимали мордашки им в грудь и боялись в свое удовольствие. И все дети так делают. Папа и дед, они ведь большие, сильные.

Ну вот, а тут читает Францик-часовщик Ваське про Ванечку и Манечку, которые сбежали в Африку вечерком. Идиоты такие, куда их родители смотрели… А в Африке там полно всякой несимпатичной живности, которая только и ждет, чтобы кусать, бить и обижать. Ко всему, если повезет, можно встретить Бармалея, а этот вообще из рук вон, хулиган и уголовник… И Ваське, конечно, страшно. И даже не понарошку. А прижиматься к кому? Бируте на дежурстве в больнице. Васька-сын мелкий, Францик-отец еще меньше… Сидят, оба трусятся от страха, дрожат мелко, боятся… Маленькие… Нет покоя, нету…

Вон они, эти Горецки, отец и сын, скорей, сын и отец, потому что сын ведет отца за руку, а не наоборот. Васька идет вприпрыжку. Францик ступает важно, как мандарин китайский, сурово поглядывая по сторонам.

Отец мультяшным голосом:

– Зачем нам новые елочные игрушки, у нас шары есть всякие, большие красные и желтые шары. Большие такие шары.

А сын низко, бархатно:

– Какие же они большие? Они не очень большие. То для вас, татусь, они большие. А так они ж даже почти средние. Даже чуть-чуть маленькие.

– Щас как ты получишь у меня!!! – угрожает Францик-часовщик, закидывая голову назад – щас как дам тебе! Ты как с татком разговариваешь?! Они для всех большие! Шары эти! Не дразнись на меня! – сурово так пищит и кулачком машет. – Нет, нема покоя… Нету…

– Татусь, а татусь! – подлизывается сынок. – А знаете шо?

– Ну? Шо?

– А мне в классе все пацаны завидуют, от шо!

– И чого? – удивляется настороженно татко, действительно, чему там завидовать. – Чого это?!

– А шо у меня татко игрушечный!

Ну, думаю, все, сейчас как разорется Францик-часовщик, как распищится на весь магазин, растопается своими кукольными ногами в детских башмаках, как завоет, что нет ему покоя… А он, знаете, – совсем наоборот! Как расхохочется! Увидел меня опять:

– Эй ты, слышь, у моего Васьки – татко игрушечный! Игрушечный! Я – игрушечный! Хи-хи-хи!

И смеется-похрюкивает, как резиновый ежик, разводя своими маленькими умелыми руками: – Ну нема мне покоя, не-е-ету!!! И-и-и-и-хи-хи-хи!!!

Я с ними немного постояла там, в магазине… Францик рассказывал про время. Как оно бежит-бежит, а потом раз – и останавливается… А потом спохватывается и снова бежит. Поэтому надо иметь часы под рукой, всегда.

На куртке Францика серая собачка. Шапочка полосатая с помпоном и варежки ярко-зеленые на растянутой резиночке. Болтаются из рукавов…

Васькины вещи донашивает, из которых Васька вырос, куртки, и штаны, и башмаки, и варежки…

Тетя Дины Школьник

На фото: Марианна читает этот рассказ

На фото: Марианна читает этот рассказ

Тетя Дины Школьник, Мириам Моисеевна, живущая в городе Саратове, – Дюймовочка. Сама Дина Школьник – просто эльф, такая маленькая и щуплая. А Мириам Моисеевна – Дине по плечо. Ростом примерно до подоконника. Мириам Моисеевна Школьник, если ее положить в длину, короче даже своего имени. Ну чтобы представить, какая она на самом деле маленькая, то вот: когда она приходит в банк, например, или на почту, то клерки вылезают из своих окошек и перегибаются через барьер, чтобы посмотреть, кто это там пищит резким и требовательным голосом. И чья это крохотная лапка машет им в окошко бумажками.

Кстати, лифт тоже не чувствует ее веса, и Мириам Моисеевне в ее преклонном возрасте приходится подпрыгивать, чтобы лифт закрылся и поехал. Но и это не всегда срабатывает. Когда тетя Дины Школьник не позавтракает, и чтоб плотно и калорийно, подпрыгивай не подпрыгивай – лифт с места не двигается. Не распознает пассажира. Наверное, думает, что кошка какая-то зашла…

Вот какая она маленькая, наша Мириам Моисеевна.

*

Тетя Дины Школьник, Мириам Моисеевна – герой. Маленькая тетя – большой герой. Причем герой она на самом деле. У нее столько медалей и орденов за победу в Отечественной войне, что если их все нацепить ей на пиджачок еще из советского «Детского мира», то тетя Дины Школьник может с такой тяжестью только лежать. Сидеть, стоять, а тем более идти – она не в силах. Маленькая очень. Хрупкая.

*

Да, тетя Дины Школьник во время войны была бесстрашной десантницей. Вот какие бывают чудеса! И часто совершала подвиги. Правда, случайные. Ее сбрасывали в группе десантников с самолета, но никто не учитывал ее невесомости, и героическую тетю Дины Школьник сносило ветром от своей группы куда-то в сторону от условленного места встречи. И пока она добиралась до этого самого места, как и всякий десантник, экипированная взрывчаткой и несколькими гранатами, то успевала немного пошуметь, то есть пустить под откос какой-нибудь немецкий эшелон или поджечь что-нибудь стратегически важное для немцев. А потом тихо и незаметно двигалась туда, где группа уже не знала, что и думать. Ох и боялись ее немцы, ох и боялись! Ведь для того, чтобы поймать, ее надо было сначала найти. А как ее найдешь, такую маленькую?.. Героическая она была девушка, Мириам Моисеевна, тетя Дины Школьник. И ведь как жизнью своей рисковала юной удалой! Маленькая, но великая. Богатырь она, крошка Мириам Моисеевна.

*

Когда Дина выходила замуж, Мириам Моисеевна приехала познакомиться с Диночкиным мужем и немного погостить. Гриша, Диночкин муж, с гордостью притащил к Дине свое бесценное приданое: старинный облупленный кабинетный рояль фирмы «Шредер». Настроенный, действующий. Тетя Дины Школьник Мириам Моисеевна инструмент легонько поколупала под испуганным настороженным взглядом Диночкиного мужа и задумалась. Приданое не понравилось. Она спросила шепотом: «Диночка, что это за семья такая, за кого они нас имеют, у них что, не нашлось мебели поновей?» Вечером с сомнением смотрела и щупала старый рояль.

А в день своего отъезда, когда молодые Диночка и Гриша еще спали, тетя Дины Школьник, Мириам Моисеевна, сделала им сюрприз. Прежде чем незаметно смыться на вокзал и в поезде сидеть и представлять радость молодоженов, она сначала испекла яблочный штрудель, а потом покрасила Гришин рояль пековым черным лаком, оставшимся от покраски чугунных ворот, которые Гриша красил днем раньше. Покрасила и уехала…

Гриша потом так плакал, так бился над загубленным инструментом, мечтал догнать поезд и все сказать Мириам Моисеевне... в общем, сказать, что не даром ее, такую маленькую шкодливую и неуловимую, боялись немцы. «Спасибо вам, – кланялся он испорченному роялю, – Мириам Моисеевна! За доставленную радость, Мириам Моисеевна, старая вы диверсантка! Сюрприз ваш удался!»

*

Тетя Дины Школьник Мириам Моисеевна из Саратова живет жадно, наслаждается всем: весной, телевизором, прогулкой в супермаркет, хорошей сигареткой. Но есть у нее одна пламенная страсть – торговаться. В Саратове продавцы уже хорошо ее знают. Когда она такая маленькая, но решительная подваливает к рынку, продавцы сворачивают торговлю и предупреждают друг друга: «Атас! Десантница пришла. Смывайтесь, кто может». Но не все успевают. Мириам Моисеевна, тетя Дины Школьник, приходит как беда – неожиданно. Стоит себе молочница, расслабилась, размечталась, а тут из-под прилавка кто-то царапается. Молочница перегибается – о ужас, стоит уже! На цыпочках! Тетя Дины Школьник Мириам Моисеевна. Водит любопытным носом, лапку тянет, творог пробовать, сдерживает волнение, с показным равнодушием: «И скок-к-ко?» Но внутри у нее, как у боксера или карточного игрока, уже разгорается огонь азарта. И все – молочнице теперь не отбиться. Кипятиться, волноваться, возмущаться... Зачем? Тетя Дины Школьник всегда выигрывает пару десятков рублей, а то и сотен.

Как-то она поехала в Израиль к Дининому брату, еще одному своему племяннику. Дина, хорошо зная свои кадры, позвонила брату и, предупредив о пагубной тетиной страсти, посоветовала, чтоб ее, во-первых, не подпускали к антиквариату, а во-вторых, одну вообще никуда не отпускали. А главное, чтобы денег не давали.

Ага! Счас!

В первое же утро, пока все спали, Мириам Моисеевна вышмыгнула из дому и почесала на рынок за углом. Походила, посмотрела, потрогала – разминалась. Выбрала жертву. А потом вступила в схватку. Вернулась, когда дома, не обнаружив тети, забили тревогу. Вернулась взмыленная, счастливая, торжествующая, с большим пакетом давленых потекших персиков.

– Где ты их взяла? У тебя же денег не было… – озадаченно почесал голову Миша.

– Трофэйные! – удовлетворенно бросила уставшая тетя, с удовольствием закуривая сигаретку.

И тут все увидели, что вернулась она домой не одна, а в сопровождении араба, который помог ей найти дорогу назад и донести фрукты. Именно его, страшноватого и долговязого, она подкупила своим удивительным талантом торговаться и в нем наконец нашла достойного соперника. Они быстренько вошли в раж, не имея общего языка, выбрасывали друг другу пальцы, орали, мотали головами, раскраснелись, вспотели оба. Пожимали плечами, хохотали возмущенно, призывая в свидетели каждый своего небесного покровителя и окружающих торговцев и покупателей. Полетели искры. Тетя Дины Школьник Мириам Моисеевна иногда, уставая стоять на цыпочках, исчезала из виду за прилавком, и кто-то из болельщиков подсунул ей под ноги фанерный ящик. Блестя гневно глазами, эти двое хватали персики, мотали ими перед носом оппонента, потрясали ими, швыряли друг в друга. Мириам Моисеевна делала вид, что уходит, и слезала с ящика. Араб хватал ее за шкирку и ставил обратно, в свою очередь выбрасывая меньше пальцев, чем выбрасывал раньше, но больше, чем показывала тетя Дины Школьник. Смотреть на дебаты сбежался весь рынок. Кто-то болел за старенькую крошку, кто-то криками подбадривал торговца. Словом, в результате тетя Дины Школьник получила персики даром, одобрительные аплодисменты зрителей и цветистое многословное благословение продавца фруктов и его товарищей по бизнесу. Араб привел Мириам Моисеевну прямо к двери и, сдавая ее с рук на руки, сказал Мише, что вот это торговля сегодня! вот это жизнь! И что такого удовлетворения от своей работы, такой радости… от женщины… он еще никогда не испытывал. Он еще, счастливый, с сияющим лицом, долго откланивался, жалея расставаться с таким достойным противником.

*

Недавно тетя Дины Школьник пожаловалась по телефону своей обожаемой племяннице: «Знаешь, Диночка, с этой чокнутой политикой… Мы, Школьники, все теперь оказались детями разных народов, слушай. Ты – в Украине, Мишка – в Израиле. Я – в России. И мы все как эти… Отрезанные ломоти! Меня как будто опять выбросили из самолета. И уносит, уносит ветром далеко от своих… И опять не знаю, куда приземлюсь и что буду делать…»

Я – японка, или японка ли я

Считается, что японская женщина – это и есть настоящая леди, а никакая не англичанка. И вот правила. Оказывается, я абсолютно не соответствую. Или соответствую?

Итак, правила японской женщины:

Быть здоровой.

Какое там, если не колет, то давит или щемит… Вот в данный момент болит голова… Не японка.

Держать спину прямо.

Вечно сутулюсь. Это из-за музыки. Почему-то считалось, что стульчик возле пианино надо выкручивать как можно выше. А я близорука была, вот и приходилось сутулиться, чтобы рассмотреть ноты и быть поближе к клавиатуре. Кстати, так играет Мисин – носом в клавиатуру. Ну это единственное сходство с Мисиным. Он, хоть и играет носом, молод красив кудряв и гениален. И мальчик. Я же только играю носом. Остальное – не обо мне. Не японка.

Говорить на хорошем японском языке.

Могу! «Сенсей», «Харакири», «Камикадзе», «Якудза», «Гейша», «Васаби», «Суши», «Мицубиси», Хокусай, Мураками, Йокогама, еще Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо… Ки-мо-но! Кто посмеет сказать, что приведенные японские слова – плохие? Я говорю на ХОРОШЕМ японском языке. Японка.

Всегда с улыбкой говорить "Доброе утро".

Ага… По улыбке и получить можешь, что часто бывает. Мои домашние плохо переносят мое хорошее настроение утром. Нет. Не японка.

Соблюдать правила этикета со всеми.

Тут надо за собой понаблюдать. По крайней мере, даже к незнакомым собакам и котам я обращаюсь на вы. Ну и, как говорится, первая не нападаю. Японка.

Иметь ухоженные руки и здоровые ногти.

Этого у меня не отнимешь. Это от природы. Типичная японка!

Быть той, о ком говорят, что она всегда опрятна.

Эм-м-м… Надо поспрашивать. А то обо мне на эту тему никто пока не высказывался. Так, японка под вопросом.

Почти никогда не испытывать скуки.

Вот тут я точно японка. Фух. Наконец-то, хоть что-то определенное!.

Посвящать себя чему-то.

Я посвящаю себя вам, мой читатель. И не только потому, что хочу быть японкой.

Аккуратно возвращать одолженные вещи.

Я беру только книги. Больше ничего. Возвращаю. Думаю, что даже аккуратней, чем японка.

Говорить приятным голосом.

Вот!!! Нет, я не безнадежна!!! Многие говорят, что у меня приятный голос. Правда, мне самой он не очень нравится. Считайте, что я этого не говорила. Японка!

Отвечать на письма и послания.

Это обязательно! Я – японка! Японка!!!

Не говорить о том, чего не знаешь.

А я и не говорю! Правильно… потому что японка!

Уметь носить джинсы.

Хм… Я думала, уметь носить джинсы – это достоинство американцев… Странные требования к чистоте японской нации. Да, я умею носить джинсы. Значит, натягиваешь одну штанину, вторую, потом ложишься, выдыхаешь, застегиваешь молнию, потом пытаешься встать. Если встала, пытаешься сделать шаг. Если сделала шаг, значит все – пошла, пошла. Идешь. И носишь американские джинсы. Как истинная японка.

365 дней в году быть в хорошем самочувствии.

Если меня любят, могу и чаще. Японки отдыхают.

Тратить деньги как полагается, и на нижнее белье тоже.

Японка. Я – японка. Могу!

Вкусно готовить. Иметь ловкие руки.

Так, где дают японское гражданство?

Выбрасывать ненужное.

Я бы с радостью, но оно само назад домой приходит. Вот копилку в виде собаки– перед Новым годом выбросила опять. Глядь – а она на подоконнике стоит. И ухмыляется. Видно, не хочет, чтобы я японкой была.

Рано вставать.

Который там час? Ага, полшестого. М-да… Разрешите представиться – Маруся-сан…

Каждый день просматривать газеты.

Я просматриваю интернет. Считаю, можно поставить плюсик.

Каждый вечер хорошо засыпать.

Нет, не совсем японка…

Часто говорить "спасибо".

О! Спасибо! Вот, спасибо!!! Японка-японка! Трижды японка.

Не скупиться на обувь.

Ну, почти японка. Пойду на днях, не поскуплюсь. Если дочь не раскрутит не поскупиться на ее обувь.

Поддерживать чистоту в уголках дома.

У меня так много уголков – пойду сейчас загляну во все. Правда, в одном из уголков стоит клетка в полкомнаты кролика Арсения, а в другом – Иннокентий-попугай живет. Там сложно поддерживать идеальную чистоту. Так, японка минус два угла.

Хорошо договариваться с людьми.

Легко! Могу. Все! Нужно выбирать для жизни один из японских островов. Вот, скажем, Кюсю. Там красиво.

Самостоятельно преодолевать страдания.

Нет, не японка. У меня есть кому уткнуться в живот и поплакать.

Не переносить в завтрашний день неприятности, которые случились сегодня.

А если они у меня наоборот – перебираются со вчера в сегодня?

Интересно, как с этим в Японии?

Почти не простужаться.

Я стараюсь… О, возьми меня, Япония!

Иметь сияющие блестящие волосы.

Вот японцы дают!.. Нет, ну как вам нравится? Не только блестящие, но и сияющие! Это же одно и то же!.. Японка!

Уметь самой укладывать волосы.

Не думала, что укладывать самой волосы – по-японски, думала, это от отсутствия времени, денег или хорошего мастера. Вполне…

В коллективе вести себя сдержанно.

Ну это прямо про меня. Странно, почему до сих пор никто не понял, что я – японка?

При необходимости стать лидером.

А если эта необходимость всю жизнь?.. Опять неясность…

Иметь много приятелей для встреч.

Нету… ну все, прощай, Кюсю, Хонсю, Сикоку и Хоккайдо.

Правильно выговаривать окончания слов.

Я – япон-КА.

Красиво писать иероглифы.

Щас попробую. Думаю, смогу. Я же японка…

Иметь любимое изречение.

Их есть. И не одно. Так что я не японка, я – круче!

Не бояться стареть.

Не буду!.. Только бы стать японкой!

Иметь множество планов на будущее.

Японка в пятом поколении!

Больше плакать о других, чем о себе.

…Японка.

Смотреть в зеркало хотя бы раз в 2 часа.

Какой хороший совет. И где они только время берут эти японки?

Быть счастливой, выглядеть счастливой.

Я счастливая. Я выгляжу счастливой. А иначе, почему я так раздражаю женщин.

Так что добро пожаловать ко мне! В Японию…

Петя Довжик и крылатая девочка

Так. Ну и газета у нас есть одна! Называется «Будильник». Ну пишут! Ну редактор, Петя Довжик, – голова! Ну вообще! Вот, например, раскопал Петька такой факт, будто в Черновицкой области обнаружили девочку, которую якобы когда-то подобрали и воспитали гуси. Люди чуть с ума от любопытства не сошли, тираж увеличился, газеты во всех киосках раскупили, очевидцы откуда-то взялись. Пишут письма Петьке: да-да, я сам видел: давно это было, гуси гоготали. Думал, чего это они? А это они, оказывается, нашли девочку и воспитывают ее, вот оно что. На местном телевидении тоже какие-то странные люди стали выступать, давать интервью, рассуждать, возможно такое или невозможно, чтобы гуси воспитали девочку. Петя Довжик новый галстук купил. И джип.

Пошумели месяца три. И как-то само собой затихло.

А потом вдруг Довжик раз – и опровержение шлеп! В газету свою. Мол, нет, дорогие наши подписчики и читатели, не так это было. У одной женщины (вроде где-то у нас она в городе живет, но у кого ни спросишь, никто ее не знает, ну никто, – где она живет, кто ее видел, кроме Довжика...), так вот, пишет Довжик изобретательный, оказывается, у этой женщины родился удивительный ребенок. Девочка родилась. Удивительная. Экология, то да се... Короче, только не ахайте, – с крыльями она у нее родилась. Где она родилась, в каком роддоме – никто не знает. Один Довжик. А больше никто не видел, но где-то вот тут, близко, рядом. Так в «Будильнике» написано, так люди пересказывают. Да. Ну вот. Ее сразу – в лабораторию. Такая, оказывается, есть у нас секретная лаборатория – никто про нее не знает, никто не видел, нигде ее на карте города нету – но она есть, Довжик видел, знает, и так его газета и написала: есть такая секретная лаборатория. Кто там работает, какие ученые – никто их не знает, где они у нас в нашем маленьком городе проживают, где они учились, где защищались, как зовут, но есть такие у нас в городе ученые и секретная подземная лаборатория, да, есть. И, как выяснилось, знаний, или оборудования, или еще чего-то там у этих наших ученых не хватило, и они решили эту девочку крылатую перевезти в город побольше – например, Львов. Автобусом. Нет, не рейсовым. Специальным секретным автобусом специальной закрытой секретной лаборатории. Никто ни разу не видел этот автобус, но есть такой – так Довжик пишет. Есть такой специальный, бронированный. Наверное. А какой же еще... Повезли в город Львов. Там тоже есть такая секретная лаборатория со всеми их секретными делами, учеными секретными. Те уже губу раскатали – загадка нового века, крылатый человек. А девочка эта, не будь дурой, сбежала по дороге. Вот молодец! А что ж, ей уже больше двадцати лет, этой девочке. Кто ее летать научил – неизвестно. Не мама же. У нее же мама обыкновенная, не летающая. Как, скажем, курица. Курица ведь тоже не летает. Ну или там страус... Кто научил летать – не знаю. А может, как раз и гуси. У нас же в области самая модная теперь птица – гусь. И, главное, такие подробности: размах крыльев у этой девочки – два с половиной метра. Во, девочка еще та!

Так вот – она смылась. Не знаю... Может, надоело ей по лабораториям шастать, может, просто весна, брачный период, она ведь все-таки молодая. А что?! Ей сбежать – раз плюнуть, крыльями взмахнула – и фьють, поминай как звали, дернула из автобуса, обгоняя вертолеты. А как звали-то ее все эти двадцать лет? Что-то никто и не говорил, как звали. И в газете вроде имя не называли. Довжик в секрете держит. Наверное, это чтоб не звали, если ее где-нибудь на крыше или на дереве увидят. Вот зовут ее, к примеру, Галя. Кто-то ласково ее: «Га-а-аля! А, Галя?» Она, может, доверчивая, а ее – хвать! Американцы. И к себе в НАСА. О! Знаем мы этих американцев. Они все готовы утащить, что у нас с крыльями, особенно гусей. Вон понаехали из штата Юта мормоны – фермы гусиные у нас пооткрывали. На пустырях и на стихийных мусорных свалках наших украинских. Ой, эти американцы! Даже рапс наш стали вывозить – это такое растение. Выращивают, собирают тщательно и увозят. Наш рапс! С нашей украинской земли рапс! А из него такое делают – жуть. Топливо специальное биологическое. Ох, непростые! Короче, чтоб американцы нашу летающую девочку не стырили, нам ее имя в газете и не назвали. Просто девочка – и все. С крыльями.

Короче, смоталась она.

И все, с тех пор начались страсти. Слухи пошли, письма в газету.

Например, вдруг (пишет Довжик в «Будильнике») нашли где-то какого-то запойного мужичка в парке на лавочке. Как будто бы эта самая девица на него ночью напала, кошелек вытащила, отлупила и покусала. Опять же – кто его видел, этого пьяницу? А никто не видел, но говорят. И почему эта девица на алкоголика спикировала, а не на работника кондитерского цеха, какую-нибудь пышную, румяную, ванильную тетю Зину? Или молодежи вон полно болтается по вечерам на дискотеках, бей – не хочу. Или коза пасется такая беленькая в саду у соседа нашего, отставника Косульского. Почему именно на алкоголика, а? Она что, эта девочка, пьющая? Что, ничего больше подходящего не нашлось? И стали звонить в газету, спрашивать: а где, где же он, этот алкоголик? Охота же подробности людям знать, правильно?!

А Довжик соловьем – собирает факты, письма всех сумасшедших и чокнутых, на которых эта девица крылатая якобы пыталась напасть.

И знаете, так рейтинг газеты вырос, так она стала раскупаться, просто у типографии рано утром народ ждал, никакой вам рекламы не надо.

Довжик уже и квартиру купил новую, и на островах дважды отдохнул. От творческих потуг.

Ну а осенью произошло событие, которое потрясло всех жителей области нашей просто до глубины души. Как-то неожиданно все случилось. Вдруг во всех наших газетах и по телевидению объявили горестное известие. Что Довжик, редактор газеты «Будильник», в тяжелом, практически шоковом состоянии попал в больницу. Сначала молчал, лежал тихий, как украинская ночь. Потом признался. Рыдал, каялся... Ужас какой! Оказывается, поздно вечером, когда он возвращался с фуршета в честь награждения своей газеты чем-то за высокий рейтинг, сверху с городской ратуши на него напрыгнуло что-то большое и крылатое. Яростно шипя, оно пощипало и покусало Довжика всего, а потом призывно гагакнуло, клюнуло напоследок редактора в самое темечко и присоединилось к гусиной стае, кружащей вокруг ратуши.

И только перепуганный до полусмерти сторож видел, как, прощально, но торжествующе гогоча, большая стая гусей потянулась на юг.

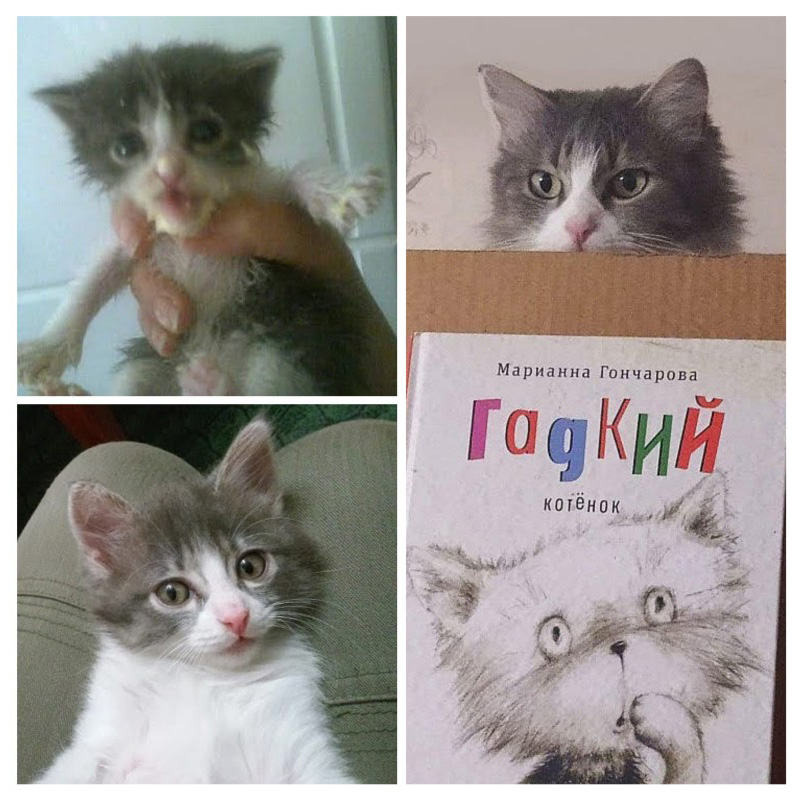

Кошка Скрябин

А еще Марианна Гончарова замечательно писала о животных. В «Фонтане» у нее даже была специальная рубрика – «Фауна в лицах». На этих фото – главный герой (она же героиня) многих рассказов Марианны – Кошка Скрябин.

Сегодня мы с мамой покупали в ветеринарной аптеке капли для маминого и кота и для моей кошки. Для кота и кошки в одном лице – довольно бесстыжем, усатом, наглом и очень привлекательном лице в полоску. То есть морде. В полоску…

Девять месяцев назад я подарила родителям котенка лесной дикой кошки. Продавец, принимая круглую сумму, перевернул котяшку пузиком вверх и, одобрительно кивая головой, с уважением сказал:

– Ко-о-от! Коти-ище! Ого! Будете еще гордиться! Кошки в очереди друг друга затопчут.

Котенок-красавец, в леопардовых пятнах, с тигриными полосками на морде, голове и хвосте, с намечающимися кисточками на ушках, с пушистым мягким пузом и корявыми тонкими лапами был беспомощный, нежный и застенчивый. Но моя мама свое дело знала четко: в считанные дни она своей добротой, лаской и любовью его полностью растлила. Кот быстро осознал, как ему круто повезло, какое привалило ему счастье в виде этой приятной интеллигентной дамы, его хозяйки, и доброго седого дедушки, его хозяина, и стал лазить на стол, воровать все, что плохо лежит, освоил все плоскости от пола до потолка (за что тут же получил прозвище Кот вертикального взлета), научился открывать холодильник, прятаться в шкафах и верещать оттуда, забираться в немыслимые углы под ванной, под мойкой в кухне, ночью играть и не давал спать хозяевам и лакать оливковое масло прямо со сковороды. Потом совершенно разошелся и раскомандовался: орал, требовал, бушевал, кусался исподтишка и очень больно. Правда, был аккуратен, что касается гигиены, терпеливо сносил мытье под душем и умилительно и бесконтрольно сладко спал на спине морской звездой.

Неделю назад я пришла к ним в гости, и мама поставила вопрос, загнавший меня в тупик:

– А слушай, где у Скрябочки это… ну эти… ну такое, ну круглое, две… два…?

– Чего две у Скрябина, мама? Два?!

– Ну то, чем гордиться. Ну Фаберже! – выдохнула мама и смутилась.

– А-а-а... – догадалась я, – ну там… где-то… Ну так продавец же сказал – ого!

– Ну что ты! Какое «ого»? У других котов – я видела, тако-о-ое, таки-и-ие… эти… две... два…(Надо знать мою интеллигентную маму, этот разговор ей очень трудно дался). А у нашего Скрябина как-то… ну… как-то… Ну нету никакого «ого»! Какая там гордость? Стыд один…

Я поймала кота и заглянула. С тех пор как мы заглядывали туда с продавцом этого кота, который уверял, что эти… ну… два… две... они – налицо, верней, под хвостом, и – ого! С тех пор эти... ну… две… два… Они… растворились. Кот Скрябин, Скрябчук, Скряба, а по паспорту Скрябин Тигрисс Второй оказался кошкой.

– Мама, Скрябин – кошка.

– Не-ет!..

– Да.

– Кошка?! – побледнела мама. – Мой Скрябин – кошка? Он – она?!

Я помню, мама предупреждала, мама просила, что только не кошку, нет, кошку – нет и нет! Ни за что. Все что угодно, но не кошку. Только не кошку! Только чтоб был кот. Кот! Ка О Тэ!

– У-у-у-ужас… – прошептала мама, – я этого не выдержу… Я же любила в нем кота…

Раз… Два… Пятнадцать… Тридцать… Я капала маме корвалол.

Так по моей милости в маленькой уютной квартире вместо любимого, единственного в мире кота вдруг появилась ненавистная кошка. Подлая коварная кошка, кусачая, вороватая. Кошка, которая игнорировала дорогущие когтеточки, испортила обои и погрызла подлокотники кресел. Кошка, которая в перспективе должна была принести гроздь котят, за которыми надо будет ухаживать и пристраивать их в хорошие руки.

– Н-не-е-ет! – мама заломила руки и разрыдалась: – Я любила в Скрябине котика, я прощала Скрябину все. Все то, что можно простить только котику, а кошке – никогда. Я не хочу кошку, верните мне моего котика… Верните мне Скрябина! Я не буду любить эту незнакомую кошку, я не могу ее любить, хоть она и композитор!!!

А несчастный композитор, кстати, еще за два дня до выяснения, видимо, что-то почувствовал и, предвидя развязку, понуро возлег кучкой у входной двери словно чего-то ждал. От этого мама плакала еще горше:

– Он знает! Он знает, что я его не хочу… Ее… Ее-о-о-о-о-о!!! О-о-о-о!!! Ы-ы-ы-ы-ы-ы!!!

Я чувствовала себя виноватой. И решила забрать Скрябина к нам – у нас большой дом, у нас полно животных, еще один – будет незаметно.

Словом, я забрала все котовье приданое, его вещички, любимую игрушку – удочку с крабом, с которой Скряба не расставался (лась). Его (ее) горшок, его (ее) кормушечку и поилочку, его (ее) щетки и шампунь и перевезла его (ее) к нам.

В первый день он(а) сидел(а) под кроватью в спальне, страдал(а), не ел(а), не играл(а), не ходил(а), не вынюхивал(а). Мама в свою очередь ужасно страдала у себя дома. Вечером Скрябин вылезла из-под кровати, поела, умылась, повозилась с горшком, спустилась вниз, нашла в куче своего приданого в прихожей любимого краба и поволокла наверх вместе с удочкой. Потом улеглась в кресле на предусмотрительно расстеленной для нее белой подстилке и замурлыкала. Смирилась.

На следующий день мама позвонила и робко стала умолять о свидании. Она пришла к нам, груженная сумками, как будто приехала к изголодавшемуся внуку в пионерский лагерь. В обеих сумках были гостинцы: куриная печенка, одноразовые пакетики с разными консервированными кошачьими обедами, коробка с сухим кормом «Нутра», красная бархатная мышка, серая вельветовая мышка, фетровая птичка с розовыми перышками, шелковая птичка с голубыми перышками, мышка в шарике, мячик с колокольцами внутри и три баночки натуральных сливок.

Скрябин возлежали рядом с компьютером и изволили дремать после ужина.

– Скрябин!!! Маленький мой! Котеночек мой! – вскричала мама, прижимая руки к груди. – Как же ты исхудал, мой Скрябочка, мой Тигреночек!!!

Скрябин приоткрыла глаза, вопросительно посмотрела на маму, презрительно фыркнула и спряталась за компьютерный стол.

– Миленький мой, единственный, что же ты меня так плохо встречаешь? Ты на меня обиделся?! Ну иди же ко мне, мой мальчик, мой котик… – молила мама, и строго мне: – Какую воду ты ему даешь? Свежую? С серебром?! Как часто ты его кормишь? Дробно? Четыре-пять раз?

– Мама, – сказала я ей осторожно, – раз ты так тоскуешь, может, ты заберешь Скрябу назад?

– Кота – да.

– ???

– А кошку – нет…

Скрябин опять презрительно фыркнула из-под стола.

Мама, всхлипывая, ушла домой.

А сегодня мы покупали витамины в капельках. Для здоровой блестящей мерцающей шерстки. Я – своей кошке, мама – своему коту. И коту и кошке в одном лице. То есть морде…

Баклуши по-английски

Глава из книги «Моя веселая Англия»

Когда мои дети спросили, что же мне запомнилось больше всего, что понравилось больше всего в Великобритании, я ответила сразу, не задумываясь и однозначно: это был день, когда я никуда не пошла, никуда не поехала, ничего не переводила, а осталась в имении Максвеллов и била баклуши.

Бить баклуши по-английски это значит помогать хозяйке дома Джейн приготовить еду на пятерых наемных рабочих, одну довольно прожорливую гостью и пятерых членов семьи – сыновья хоть и жили в отдельных коттеджах, но исправно приходили в центральную усадьбу на завтрак, ланч, файв-о-клок и обед. Кстати, у них в холле между входом в столовую и кухню (одну из самых симпатичных кухонь, какие я в своей жизни видела) на невысоком столике с гнутыми ножками стоял старинный гонг. И когда дом был полон людей, в него лупили что есть силы за пару минут до начала трапезы. А к вечеру дня, когда я била баклуши, в дом были приглашены гости посмотреть на живую русскую.

Эти соседи-англичане напросились сами. Мы встретили Мэри по дороге домой, и нас друг другу представили. Она была так ошеломлена – и не скрывая изумления, рассматривала меня, как говорящую обезьяну. А сама, к слову, ходила по своему садику в халате, в теплом платке на пояснице и в косынке, кое-как завязанной под подбородком, – ну чисто обычная бабушка из молдавского села. Она трогала мое пальто, рассматривала сапоги, перчатки, сумку и не верила, и спрашивала: нет, ну правда, ты из России?

– Неправда, – отвечала я. – Я из Украины.

Ну и, как многие, тут же спрашивала, а где это и далеко ли находится Сибирь от моего дома.

И вот тогда галантный Роберт предложил:

– А почему бы вам не зайти к нам?

Мэри склонила голову и ответила, как Винни-Пух, что до вторника она абсолютно свободна и они с мужем будут рады.

И Роберт вежливо поклонился и ответил, что его родители, а также их гостья тоже будут счастливы…

А Мэри приветливо сказала…

А Роберт галантно ответил…

Я вертела головой то на одного, то на другого, как будто они играли в теннис. А они совершали ритуальные поклоны: Мэри – Роберт, Роберт – Мэри. Пинг-понг. Понг-пинг!

Я так радовалась выходному дню – словами не передать. Потому что люди, которых я тогда сопровождала, вели себя так, как будто их насильно в Британию привезли. Причем британская сторона приглашала молодых фермеров, а поехали, как всегда, чиновники. В делегацию молодых фермеров в тот раз входил не только весь руководящий состав областного сельхозуправления, но и приближенные к ним люди: главврач, секретарь одного из райкомов партии, начальник станции техобслуживания автомобилей, дочь какого-то Большого Человека и жена брата Большого Человека. Палитра выражения лиц этих «молодых фермеров» была от сурового до кислого, от подозрительного до высокомерного. Меня даже репортер телевидения в Вуллере спросил: а почему ваши молодые фермеры такие немолодые? И мне пришлось выкручиваться, краснея от неловкости. А они стояли, надутые и величественные, с портфелями. «Вот пусть теперь сами», – подумала мстительно я, и как только случилась возможность, осталась.

С самого утра три черно-белых собаки и я пошли относить ланч Джону и его мальчикам в павильоны, где доят коров. Сначала собаки предложили поехать на машине – у них есть своя машина, у собак. Ну то есть собаки дисциплинированно запрыгнули в кузов пикапа, сели на хвосты и ждали, вывалив яркие свои языки, предполагая, что кто-то из нас четверых должен сесть за руль. «А почему я?» – пожала плечами я. «Ну не я же», – обиделась старшая собака. Тогда я предложила пойти пешком, причем словами предложила, помахивая рукой для убедительности и, кстати, по-русски предложила, но собаки поняли, и мы с ними построились в колонну по двое и побрели по дороге, наслаждаясь прозрачным солнечным утром и восхитительными видами.

Никогда, никогда в жизни у меня не было такой прекрасной компании для прогулки. Мы шествовали чинно, не перегавкиваясь, не переругиваясь и не отвлекаясь на запахи и проезжающие мимо машины. Причем собаки, приветливо заглядывая мне в лицо, вели себя как гостеприимные хозяева, и я полностью положилась на их знание маршрута, и рядом с ними была уверена в своей безопасности. По дороге мы встретили семью: родители ехали верхом на лошадях, а девочка – на пони.

– Morning, – приветливо поздоровались всадники.

– Morning, – ответили мы.

– Хорошая погода для пешей прогулки, – по-свойски заметил отец семейства.

– Прекрасная погода для прогулки верхом, – ответили мы.

– Еще бы, – хвастливо отозвалась леди, – два часа верхом – и вы другой человек. Разве вы не ездите верхом? Попробуйте.

А девочка ничего не сказала, она только улыбалась, и ее шоколадный пони тоже очень смешно выворачивал верхнюю губу и скалил зубы.

Мы, продолжив свой путь, весело помахивая хвостами, прошли мимо дома Мэри, по тропинке пересекли поле и вышли к павильону.

Ух!.. Как павильон на какой-нибудь Всемирной выставке! Блестящая поскрипывающая чистота. Металл везде. Простор и загадочные аппараты.

Коровы – чистые, нарядные, спокойные, как выпускницы частной школы для девушек, приседали в реверансах на соседнем пастбище, молоко по трубам уже ушло куда-то, и его уже увез кто-то на каком-то большом молоковозе. Дальнейшая судьба молока известна только старшему семьи -– Джону, поскольку именно он ведет бухгалтерию.

Спустя много лет, после того как ферма Максвеллов пережила эпидемию коровьего бешенства и они начали все с самого начала, младший сын Джон, окончивший к тому времени колледж, построил небольшой завод по переработке молока. Теперь у Максвеллов есть свой личный бренд – фирменное масло и йогурт, а также фирменное мороженое со вкусом пива – дань кулинарным пристрастиям истинных шотландцев.

Кстати, как-то я сопровождала одного председателя фермерского хозяйства, Гришу Туруна. Ох, что с ним творилось – у него была настоящая истерика, когда он вошел вот в такой павильон: каждая корова подходила на вечернюю дойку к своему месту, где на маленьком дисплее светился номер, в свою очередь выбитый на специальной клипсе на ухе коровы. И Гриша бегал на улицу курить, руки у него дрожали, в глазах блестели слезы, и он, нервно хлопая себя по карманам в поисках зажигалки, заикаясь, с надрывом шептал: «Г-г-где мухи, где з-з-з-з-запах, м-м-м-мухи! М-м-м-м-мухи где?!»

И много чего еще он шептал, в основном, конечно, слова, которые в таких случаях лежат на поверхности, но их я тут цитировать не буду.

А через несколько лет у Гриши уже было шесть таких павильонов. Вот так вот!

А в тот день, когда собаки привели меня домой, мы с Джейн стали возиться на кухне – Джейн варила в кастрюле брюссельскую капусту и еще какие-то овощи, варила долго, как ее учила мама. Писал же американский писатель Кельвин Триллин, что даже сейчас английскую девушку учат варить овощи долго, как минимум полтора месяца, на тот случай, если один из гостей забудет захватить с собой зубы. Потом Джейн это все зеленое мяла в ступке – мяла, мяла, потом кастрюлю с зеленым закрыла пищевой пленкой и удовлетворенно вздохнула: все, обед готов.

Нет-нет, на обед Джейн еще приготовила тушеную говядину и йоркширский пудинг. Это такое эм-м… такое… ну назовем это пирогом. Это, значит, пирог из заварного теста – как основа, которую мы дома печем для эклеров, так? Да, значит, пирог. Из заварного теста, такая лепешка внутри полая… Ну и все. Это и есть легендарный йоркширский пудинг. («Алиса, это пудинг…» – «Ах вот вы какой, пу-у-удинг…») Его поливают мясной подливой, этот пудинг.

Короче, с сомнением покосившись на кастрюльку с зеленым, я энергично взялась за дело и напекла гору блинов, а икру – и черную, и красную – я предусмотрительно привезла с собой. Причем когда я пекла, Максвеллы – солидный отец семейства, трое парней от 25 до 35 лет, которые к обеду вернулись домой, и девочка двадцатилетняя, племянница Джейн, сирота, студентка с фарфоровым личиком, прелестная и тоненькая Кейси, вели себя точно так же, как все мы – моя сестра, мой муж, мой сын, племянница, мой папа – у нас дома, когда мама пекла блины, – то есть забегали в кухню на манящий аппетитный запах и потихоньку таскали с блюда, обжигаясь и хихикая.

Стол в столовой накрыли скатертью такой площади, что ею можно было покрыть футбольное поле. И хотя гостей пришло достаточно много – за столом все поместились и сидели просторно. Атмосфера была непринужденной, манеры – должными, еда – вкусной. С явным превосходством выигрывали мои блины, которые почему-то были объявлены перед подачей моим семейным традиционным национальным блюдом. Хотя это не совсем так. Но я не возражала. Просто фаршированную рыбу, или красный борщ, или плов, или пельмени, или вареники готовить гораздо дольше.

После обеда, как и полагается, все уселись в каминной, камин, естественно, был зажжен, подали чай, кофе, пирог с малиной, мужчинам предложили сигары – ф-фу! – и пошел разговор.

Говорят, что основная тема американцев – geographical links – спрашивают, откуда вы. Потом они интересуются, далеко ли это от Москвы, и вне зависимости от твоего ответа, что да, очень далеко, с радостью делятся:

– О-о-о-о, брат дяди моей жены когда-то ухаживал за девушкой, которая тоже жила в Москве. Но они расстались, потому что в Москве очень холодно, а брат дяди моей жены – теплолюбивый. Теперь он живет в Австралии.

Насчет американцев в это можно поверить. Не раз в этом убеждалась. А вот в то, что основная тема разговора англичан – погода, не верьте.

– Мэриэнн, а вы агент Кей Джи Би? – спросила Противная Мэри.

– Нет, – ответила я и обиделась. – Я даже не знаю, где находится офис.

– Ну так ведь не обязательно знать, где находится офис, у вас же агенты надевают резиновые длинные плащи, берут в руки корзинки с яблоками и встречаются на мостах, в метро, на явочных квартирах…

– А хотите, мы покажем вам, где находятся наши ракетные инстолейшнз? – подмигнул мне муж Противной Мэри, Противный Джордж, – для вашей работы… Вас повысят в звании…

– Все вы там коммунисты, – безапелляционно отмахнулась лапкой Противная Мэри, – у вас ядерное оружие.

Я так расстроилась, как будто меня обвинили в том, что ядерные боеголовки ждут своего часа прямо у меня дома на балконе.

Я ужасно обиделась, и мне захотелось домой к маме.

Между прочим, когда мне плохо, или мне не по себе, или я болею, я всегда хочу к маме, и сейчас тоже, хотя сама уже мама и уже – ой! – даже бабушка.

– Не обижайся, Мэриэнн, – успокаивала меня шотландка Джейн после ухода Противных Мэри и Джорджа, – что с них взять, они ведь англичане.

– Да ладно, не волнуйся, они хорошие ребята и никому не скажут, что ты работаешь на Кей Джи Би, – пошутил кто-то из Максвеллов.

На следующий вечер, когда я приехала с работы домой, я обнаружила в просторной кухне корзину.